Vivir en una ilusión

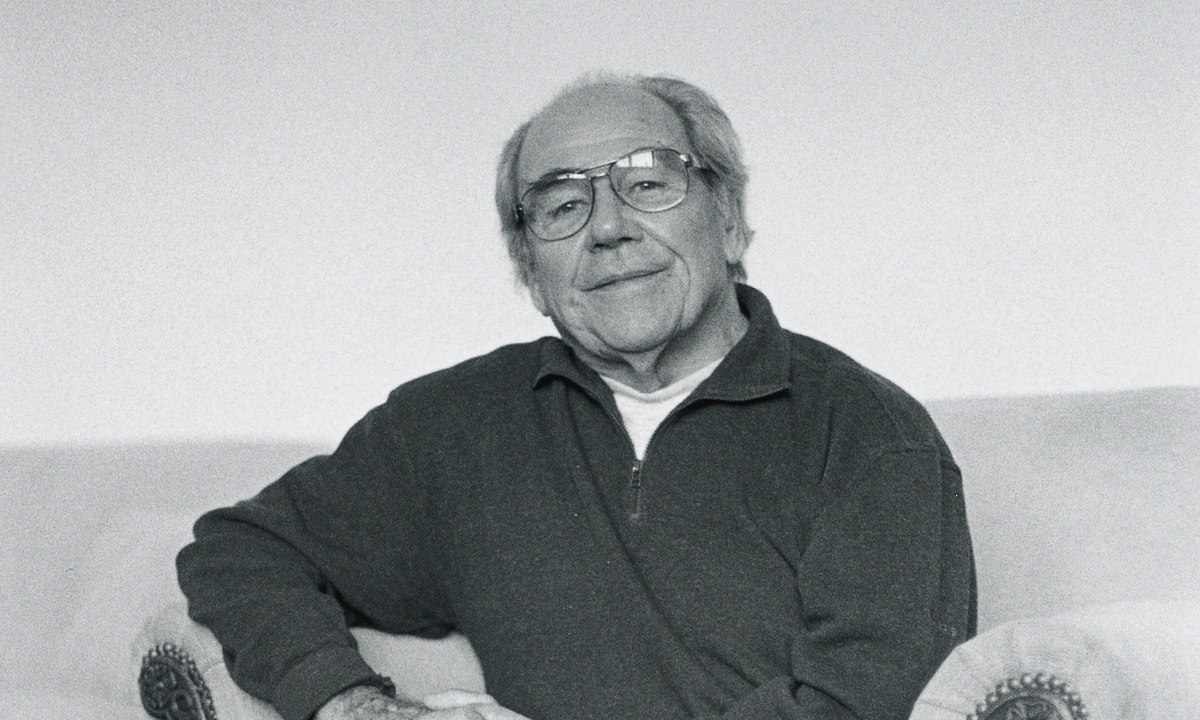

Jean Baudrillard (1929-2007) representa una figura fundamental dentro del pensamiento contemporáneo, especialmente en la medida que lleva al límite la reflexión sobre la sociedad de consumo, los medios de comunicación y la cultura moderna. Todos estos fenómenos son analizados a través de un estilo implacable que va de lo literario a lo filosófico, y que alcanza su máxima expresión a través de una obra: Cultura y simulacro (1977), que nos permite conocer la lógica interna que domina la cultura y el pensamiento posmoderno. Pero no se trata sólo de describir los fenómenos sociales contemporáneos, sino que realiza un análisis profundo que los desarma, los subvierte y los lleva hasta el límite de su paradoja constitutiva.

Cultura y simulacro

Jean Baudrillard

Editorial: Kairós

Año: 1978 |

Páginas: 196

ISBN: 978-8472452985

La tesis central de la obra es que la realidad ha sido suplantada por la proliferación de signos que ya no remiten a nada real, generando una nueva forma de lo real: lo hiperreal. El autor sostiene que la modernidad ha transitado de una economía de la producción a una economía de la simulación. Ya no vivimos bajo un régimen de la mercancía que oculta el trabajo, como planteaba Marx, sino bajo el imperio de los signos que ocultan que no hay nada detrás de ellos. Estos signos representan realidades independientes de toda realidad, que progresivamente se desgajan de esta hasta convertirse en simulacros, que vienen a ser representaciones sin referente, copias de copias y signos de signos. La cultura deja de transmitir contenidos con sentido, con un vínculo orgánico conectado a lo preexistente, para convertirse en una producción autónoma de simulacros cuyo efecto más devastador es el colapso de la experiencia. Hay una ruptura evidente entre lo real y su representación, lo que lleva al filósofo francés a afirmar una hipótesis, y es que ya no hay realidad detrás de las imágenes, solo un juego autónomo de simulacros que producen su propia ilusión de lo real. Lo real ha sido absorbido por un signo.

Jean Baudrillard

La consecuencia de ello no es que el mundo sea «falso» o una ilusión en el sentido de una mentira encubierta, sino algo peor, y es que la verdad ha perdido su función estructurante, su capacidad de organizar la experiencia. Ha cedido su lugar a una nueva lógica, la de la simulación, con la representación que no remite a ningún contenido previo. Las consecuencias de ello se perciben a través de la experimentación, que no tiene ya como objeto a la cosa misma, sino a su modelo, a su doble o a una proyección mediática. Obviamente, las consecuencias se hacen notar en todos los ámbitos del saber, de la sociedad, en la política o en la propia dimensión subjetiva e individual.

La cultura queda reducida a una producción infinita de imágenes que se refieren unas a otras, como en una galería de espejos, lo que paradójicamente da lugar a un exceso de realidad simulada, a una hiperrealidad que resulta más convincente que cualquier experiencia original. Ya no vivimos en una era de alienación, donde todo es visible y ya no queda ningún lugar para el misterio, la ambigüedad o el secreto. Y lo peor es, como nos dice el propio Baudrillard, que esta pérdida del sentido de lo real no tiene vuelta atrás, no hay retorno posible porque el proceso de simulación ha devenido irreversible, y el pensamiento mismo opera ya dentro de esa lógica. Las consecuencias de todo este proceso se pueden resumir en un mundo sin exterior, donde la experiencia ha sido filtrada por el signo, donde la profundidad ha sido reemplazada por la superficie y donde el sujeto se desvanece entre los reflejos de una realidad que ya no necesita tener lugar.

Un buen ejemplo de ello lo vemos a través de la idea del metaverso; un espacio digital en el que los usuarios proyectan identidades, construyen entornos y establecen relaciones sin la necesidad de ninguna referencia material. Lo «real» y lo «virtual» se entrelazan hasta hacerse indistinguibles. Sería uno de los instrumentos característicos del capitalismo tardío, con la promesa de experiencias infinitas, sociabilidad sin límites y mundos personalizados, cuando todo ello, en realidad, solo sirve de parapeto para encubrir la reproducción de unas mismas lógicas de control, consumo y mercantilización que estructuran el mundo de lo «real». Es el triunfo del simulacro en su máxima expresión, en el que muchos creen encontrar una forma de libertad inédita, con posibilidades infinitas, cuando en realidad se encuentran inmersos en una hiperrealidad perfectamente diseñada para convertir toda interacción en datos y mercancía.

Mos Maiorum, V (Invierno 2023)

Revista sobre Tradición, postmodernidad, filosofía y geopolítica

Hipérbola Janus

Editorial: Hipérbola Janus

Año: 2023 |

Páginas: 132

ISBN: 979-8373170383

Otro buen ejemplo de ello, en el plano político, y para remitirnos a algo que nos liga a los acontecimientos actuales, es la defensa de la izquierda globalista de la causa palestina —donde se está produciendo un genocidio real, sin duda alguna— que arroja una gran cantidad de paradojas y contradicciones implícitas. La más evidente es que en el terreno interno, esta izquierda mantiene un marco cultural progresista, secularizado, individualista y cosmopolita, mientras que en la escena internacional se identifican con una causa que remite a causas religiosas, identitarias, comunitarias y hasta tradicionales. Y esta contradicción, a la que se suman muchas otras, se resuelve con la producción de imágenes, consignas y narrativas que circulan en redes sociales, medios y manifestaciones globalizadas y estandarizadas bajo un mismo patrón. La Palestina defendida en estos discursos no se corresponde con la Palestina real, se reduce a un símbolo, a un mero simulacro, a una hiperrealidad mediática, a una superficie con eslóganes, imágenes icónicas y hashtags en redes sociales que coexisten con la aceptación de agendas políticas globalistas, por parte de esa misma izquierda, que son contrarias a la supervivencia de Palestina y las identidades que le dan forma. De modo que la Palestina defendida por esa izquierda globalista, por ejemplo, con Podemos y la Ione Belarra que fue en su día «Ministra de asuntos sociales y Agenda 2030» no es más que un constructo simbólico al servicio de unas necesidades ideológicas. La consecuencia es que Palestina se convierte en un fetiche discursivo, tan vacío como sus banderas arco iris en sus manifestaciones.

Ione Belarra: Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2021-2023).

La Plandemia del COVID que vivimos en 2020, y que fue el inicio de un nuevo paradigma dentro del Nuevo Orden Mundial, podría analizarse como un tercer ejemplo de simulacro, dado que Baudrillard distingue claramente entre lo real, lo simbólico y lo simulado. La plandemia no respondió en ningún momento a una realidad, desde el punto de vista sanitario o epidemiológico, sino que se fundamentó en una serie de construcciones sociales y mediáticas mediante el uso amplificado que procuran los mass media, con multitud de estadísticas, imágenes, discursos científicos y políticos en bucle, que fijaron el terreno para el desarrollo de «lo real» en relación al «COVID». Un dispositivo mediático y gubernamental produciendo una atmósfera de hiperrealidad, con curvas de contagio repetidas diariamente, campañas emocionales, y una vida cotidiana que quedó organizada en función de signos y narrativas que estaban desligadas de toda experiencia directa, dado que un importante porcentaje de personas no vivieron el contagio ni conocieron a contagiados, como quien escribe estas líneas. Un lenguaje bélico entrelazado con el propiamente sanitario, glorificando a médicos y enfermeras, que funcionó como un código que absorbió la realidad y la reorganizó al servicio de un guión prefabricado. Y en este caso, como ya hemos explicado con anterioridad, el tema va más allá de la mentira, en la medida que un sistema de signos sustituyó a lo real para hacerlo indistinguible, destruyendo por completo las barreras entre realidad, representación y ficción.

Los ejemplos de estas contradicciones son múltiples: feminismo desfeminizador, internacionalismo regionalista, o la defensa de lo que ellos entienden como libertades mediante el crimen y el asesinato, que siempre estará justificado si la víctima es un rival político o ideológico. Esto último lo llevamos observando desde siempre con la justificación de grupos terroristas como ETA o, recientemente, con el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk.

La izquierda contra el Pueblo

Desmontando a la izquierda sistémica

Carlos X. Blanco

Editorial: Hipérbola Janus

Año: 2024 |

Páginas: 102

ISBN: 978-1-961928-08-4

No obstante, la derecha liberal o lo que los medios tachan de conservadurismo tampoco está libre de participar en este juego de símbolos y metarreferencias vacías. Ya no solo por la aceptación absoluta de los parámetros ideológicos que se han venido imponiendo desde el liberalismo («matrimonio» homosexual, pro-abortismo, laicidad del estado, política de fronteras abiertas, etc) sino por la evidente negación de realidades objetivas como es el caso del genocidio en Gaza. El posicionamiento a favor de Israel, más que por la debida obediencia a la entidad sionista por parte de estas organizaciones políticas, parece dirigido a posicionarse como antítesis de las posiciones pro-palestinas de las que alardea la izquierda. Obviamente, son discursos y posicionamientos desligados de la realidad objetiva a la que nos remiten, en la medida que ambas facciones —izquierda y derecha— participan del juego del simulacro, generando imágenes y contenidos que alimentan visiones deliberadamente antitéticas, pero que, en definitiva, no remiten a nada real. Tanto un polo como su pretendido opuesto son plenamente funcionales a las visiones del sistema, que en última instancia legitiman a través del propio acto de enfrentamiento, de la propia artificiosidad y espectacularización de la política. Asistimos en nuestros días a un fenómeno que ya fue anunciado por Carl Schmitt, como es la despolitización de las democracias liberales, un proceso que va en paralelo y converge con la codificación de la realidad operada por el acto del simulacro.

Genealogía de una desaparición

Baudrillard describe en cuatro fases el proceso que conduce al simulacro moderno, la progresión hacia lo que él llama «la era de la simulación total» y que desglosamos a continuación:

La imagen es el reflejo de una realidad profunda. Es la fase «teológica» o tradicional, donde la imagen tiene un valor referencial y simbólico. Nos remite a un fondo metafísico o a una realidad estable. Por ejemplo, una pintura religiosa o una representación de una imagen clásica.

La imagen se enmascara y pervierte una realidad profunda. Se trata de la etapa crítica, ya moderna, en la que la representación empieza a deformar lo representado, aunque todavía conserva un vínculo con lo real. Un ejemplo de ello podría ser el arte barroco y el uso de la sátira.

La imagen enmascara la ausencia de realidad. En esta fase la imagen ya no remite a nada real, pero aún pretende hacerlo. Es el reino del fetiche, la ideología y la apariencia vacía. Un ejemplo de este fenómeno serían los sindicatos de estudiantes o los grupos antifascistas, que mientras simulan una lucha contra enemigos que no existen actúan como agentes parapoliciales del sistema.

La imagen no tiene relación con ninguna realidad: es su propio simulacro puro. Es la fase en la que nos encontramos actualmente, la de la hiperrealidad: la imagen se convierte en su propio mundo cerrado, en un sistema de signos que produce realidad de segundo orden. La televisión, la publicidad o el consumo de masas son los paradigmas más reconocibles de esta etapa. Como ejemplo de este fenómeno tendríamos la figura fantasmal del «heteropatriarcado» y la obsesión del feminismo y de la izquierda globalista por encontrar pruebas de su existencia, por nimias o ridículas que estas sean.

En este proceso, la desaparición de lo real es inversamente proporcional a la proliferación de imágenes. Ya no estamos ante una crisis de la representación, sino ante la desaparición del referente. Vivimos, como dice Baudrillard, no ya en la era del espectáculo, como apuntaba Guy Debord, sino en la era del simulacro generalizado.

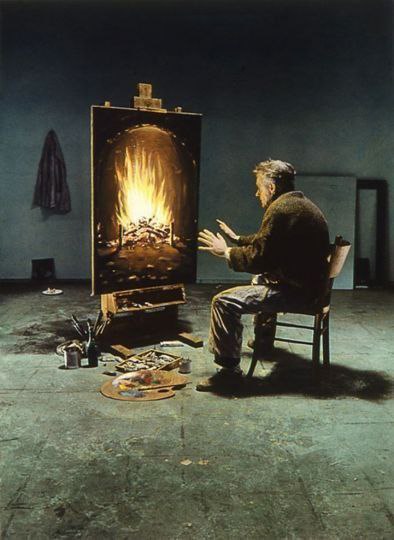

Artista hambriento calentándose con el cuadro de una hoguera – Teun Hocks, 1990.

La hiperrealidad, más real que lo real

La hiperrealidad es el concepto que resume esta lógica de simulación, que paradójicamente funciona mejor que la misma realidad. En ella los signos no sólo sustituyen a lo real, sino que incluso lo perfeccionan, lo optimizan y neutralizan. En lugar de suprimir lo real, esta hiperrealidad la reemplaza por una versión más convincente, más excitante, más «auténtica» que aquello a lo que imita. Uno de los ejemplos citados y analizados por el propio Baudrillard es Disneylandia, que para él representa una simulación de lo real cuya función no es ocultar que es una ficción, sino hacer creer que el resto del mundo no lo es. Es decir, el parque temático sirve para legitimar la ficción del mundo exterior al señalar su propia artificialidad. Se crea una realidad «fuera» del simulacro, cuando en realidad todo el entorno social ha sido colonizado ya por la lógica del propio signo.

Otro ejemplo de este fenómeno sería, como comentamos en nuestro último video, la promoción de ideas evidentemente absurdas como el «terraplanismo», para poder validar que lo que existe fuera de ese mundo de fantasía es lo correcto.

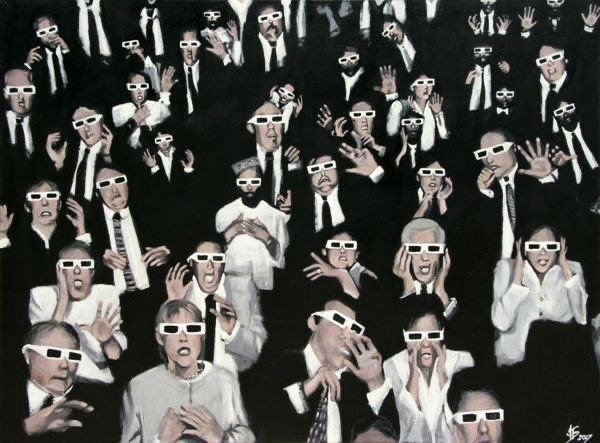

Parece verdad, pero no lo es.

Otro ejemplo, y quizás mucho más actual y familiar, nos lo proporciona el flujo de información constante, la circulación de imágenes, las cuales no sirven para construir una visión más rica del mundo, sino para suplantar al mundo por una suerte de traducción mediática. Las guerras, las catástrofes o las crisis ya no se viven, ahora se consumen como eventos codificados, serializados y funcionales a una economía del espectáculo y de la gestión emocional. Todo se vive a través de una pantalla, donde, sin contacto directo con la experiencia ni la tragedia, se fabrican emociones y dramas. Hemos citado la plandemia con anterioridad, que se ajusta perfectamente a lo descrito en las líneas precedentes, y constituye su ejemplo más representativo. Podríamos citar también la guerra que la OTAN libra en Ucrania frente a Rusia, cuya imagen y representación también se encuadra en estos mismos parámetros, así como multitud de acontecimientos y eventos que son transformados, mediante codificación previa, en instrumentos al servicio del poder y de unas narrativas determinadas.

Lo que caracteriza a la hiperrealidad es que los modelos no imitan la realidad, sino que la preceden y la producen. Este fenómeno, que Baudrillard llama «precesión del modelo», altera radicalmente la estructura de la experiencia. Ya no nos enfrentamos al mundo directamente, a su realidad concreta, si no a través de protocolos, categorías, narrativas o interfaces. Una codificación previa que impide cualquier relación de experiencia directa con lo real. Otro ejemplo en este sentido nos lo proporciona el turismo, a través del cual el viajero ya no descubre nada, sino que consume una experiencia organizada, «preformateada» de la realidad, para parecerse a lo que «debería» ser. La autenticidad se convierte en un producto de diseño, y el turista, lejos de escapar del simulacro, se sumerge en él con entusiasmo. Y esta misma lógica podemos aplicarla en otros ámbitos de la vida social, en la educación o en la política, como ya hemos visto con la izquierda globalista y Palestina. Incluso las relaciones afectivas son susceptibles de caer bajo esta red de codificación, de manera que todo es monitoreable, mensurable y reproducible. La experiencia, como venimos diciendo, ha dejado de ser vivida y todo se ha vuelto interfaz, navegación y consumo de representaciones.

En el mundo hiperreal los signos ya no ocultan la realidad, más bien la saturan hasta hacerla desaparecer. Baudrillard pone como ejemplo la pornografía, y como en ella el cuerpo es visible hasta el exceso, las funciones sexuales están sobreactuadas y cada gesto explícito es repetido. Pero en lugar de producir proximidad, esta visibilidad genera distancia. Cuanto más se muestra el cuerpo, menos se toca, y cuanto más se expresa el deseo menos se vive. La violencia televisiva funciona del mismo modo, a través de la multiplicación del horror en imágenes, pero en lugar de intensificar el dolor lo neutraliza. No asistimos al dolor, solo a su representación. No hay contacto con el acontecimiento, sino con su iconografía. La catástrofe ya no es un suceso como tal, sino un género narrativo, y su veracidad depende de su espectacularidad y en ningún caso de su realidad fáctica. Y si hacemos extensiva esta lógica a la información y su forma de transmitirla, vemos que no se comunican hechos, sino niveles de intensidad semiótica. Lo que importa no es tanto la verdad de una noticia como su capacidad para difundirse, para captar la atención, despertar pánico o sobrecoger al receptor. Y es que la hiperrealidad puede definirse como una «economía del impacto», en la que cada evento es modelado como un signo cuyo objetivo es mantener el flujo del sistema. La verdad se vuelve irrelevante frente a la eficacia simbólica del mensaje.

En este nuevo contexto hiperrealista en el que todo ha sido codificado y donde la experiencia responde a modelos preconcebidos, el sujeto mismo ya no es el lugar de la experiencia, sino el nodo de un simulacro. El yo se convierte en una interfaz, en una función del sistema, en una figura impostada que se limita a representar roles programados y que se percibe a sí misma a través del espejo de los signos. Las redes sociales son la culminación de este proceso, en el cual el sujeto ya no es quien expresa, sino quien es expresado por sus datos, imágenes y métricas de visibilidad. La identidad se vuelve una gestión de marca, una construcción narrativa y una proyección estratégica. Pero en lo hiperreal no es que el yo esté enajenado, como el sujeto moderno, sino que se halla disperso en un sistema que lo ha vaciado de interioridad. En este contexto, la idea de autenticidad se vuelve irrelevante, ya no hay «interior» desde el que oponerse al simulacro. La subjetividad se configura como una función de visibilidad, de modo que se es en tanto que se circula, se causa impacto o se actúa. Lo real del sujeto queda absorbido por la lógica del signo.

La política en el desierto de lo real

Uno de los aspectos más incisivos de los tratados en Cultura y simulacro por Jean Baudrillard aborda la mutación radical de la política en el régimen del simulacro. Para el autor francés, la política contemporánea ya no es el espacio donde se confrontan visiones del mundo, negocian intereses sociales o se ejerce un poder real. La política ha quedado reducida a un teatro de signos, a una producción continua de escándalos, encuestas, eslóganes y rostros intercambiables que simulan conflicto y decisión donde no hay más que gestión cínica y un consenso entre bambalinas que simula tensiones inexistentes. Es una máquina de simulación que produce realidad política bajo formas espectaculares. Escándalos de corrupción, mentiras y relatos construidos ex profeso para embaucar continuamente a un electorado borreguil, que no deslegitima en absoluto al sistema, sino que lo regenera. Paradójicamente, la denuncia y la puesta en evidencia de sus mentiras, en lugar de erosionar el poder, lo dota de sentido. Lo mismo ocurre con las campañas electorales, los debates televisados o las «crisis mediáticas», que son dispositivos de verosimilitud, formas narrativas cuyo fin es producir la ilusión de que algo sucede, cuando en realidad el proceso está regido por el vacío.

Pero esto no implica que el poder haya desaparecido, sino que ha cambiado de naturaleza, ya no se ejerce como represión directa, sino como control simbólico. El simulacro no niega el poder, solo lo difumina hasta hacerlo ubicuo e irrefutable. La hegemonía ya no se impone, se simula, del mismo modo que tampoco excluye, sino que multiplica los signos de inclusión, al tiempo que una verborrea infinita ahoga toda experiencia real de disenso. En este contexto cualquier resistencia tradicional se vuelve estéril frente al sistema, y la crítica que pueda formularse amparada en los viejos códigos de la verdad, de la racionalidad o la transparencia son fagocitadas por la lógica del simulacro: de tal manera que el sistema ya no teme ser desenmascarado, porque ha hecho de la crítica una de sus formas operativas.

La política combina eficazmente la «cultura del espectáculo» como soporte necesario del simulacro que representa. De ahí todos los actos ritualizados asociados al proceso electoral como los mítines u otros actos de proselitismo.

Pero la crítica de Baudrillard no se limita a presentar un mero diagnóstico de descrédito institucional y cinismo posideológico, algo que es inherente a las democracias liberales, sino que sería una consecuencia de la transformación semiótica del poder: cuando el signo se ha vuelto autónomo frente a cualquier referente, la política se convierte en una simulación de sí misma, en una maquinaria de signos que simula conflicto, cambio, gobierno y participación en ausencia efectiva de lo político, al vaciamiento de lo político, una acusación muy presente en Carl Schmitt en relación a las democracias contemporáneas. Es evidente que los gobiernos mienten, que los políticos engañan y que los ciudadanos ya no creen en el sistema. Y la existencia de discursos críticos, desde la reivindicación de la Tradición, de la comunidad orgánica o distintos frentes metapolíticos, minoritarios pero activos, presuponen la existencia de una «realidad política» oculta que podría ser rescatada como alternativa frente a los sistemas políticos vigentes. Pero Baudrillard sostiene que la misma realidad ha desaparecido, y que ya no hay nada que encubrir, ni las propias mentiras sirven a esa «realidad oculta», pues todo ha quedado reducido a un mero lenguaje de signos, a una coreografía vacía cuya función es reproducir la ilusión de lo real.

Por ese motivo no hay un enfrentamiento real entre ideologías sustantivas, sino una escenografía de diferencias simuladas, cuya finalidad es mantener la estructura del sistema intacta. Por eso escuchamos con tanta recurrencia pretendidas e inexistente antítesis como «izquierda y derecha», «liberalismo y socialismo» o «progresismo y conservadurismo» se enfrentan en la superficie mediática, pero sus diferencias han sido domesticadas por una lógica funcional: la circulación del discurso, la renovación del espectáculo y la absorción del descontento. Por ese motivo los comicios electorales suponen un ritual de legitimación del sistema, donde no concurren alternativas reales. El propio acto del voto se convierte en una operación simbólica sin eficacia sustancial, no representa ni decide. El resultado es menos importante que el acto mismo de votar, pues este gesto es el que garantiza la ficción de la soberanía popular.

Baudrillard toma como ejemplo el escándalo del Watergate, que supuso el fin del gobierno de Richard Nixon, y que a priori supuso una victoria del periodismo de investigación, de la «verdad democrática» y del control institucional, que vendría a decirnos que «el sistema funciona». Pero esta es una lectura ingenua, nos dice Baudrillard, de tal modo que el propio sistema, paradójicamente, necesita de escándalos visibles para ocultar su vacío estructural. Lo que se castiga no es la transgresión del poder, sino el hecho de haber sido pillado, de haber desbordado los límites del guión. Es un método que ha venido perfeccionándose en las últimas décadas, de modo que cada escándalo político es aprovechado por el sistema como una oportunidad de autorregeneración. La transgresión, lejos de destruir la legalidad, reconstituye el sistema como espectáculo. La transparencia tampoco se presenta como un valor ético, para pasar a convertirse en una estrategia de simulación. El sistema necesita mostrar su limpieza, su capacidad de autocorrección, aunque implique mostrar su propia podredumbre. Recordemos aquello de «el mejor de los sistemas posibles», o bien los innumerables casos de corrupción y el descrédito institucional que arrastra tras de sí el Régimen del 78 en España, que ha destruido el legado ancestral del pueblo español, e incluso proyecta un futuro oscuro y decadente de los destinos hispánicos. El verdadero objetivo es mantener la ilusión de que el poder depende del juicio ciudadano, que existe un exterior capaz de ejercer control. La realidad es bien diferente, todo se despliega dentro del sistema mismo, sin exterioridad crítica posible.

Complots

Tomos I y II

Maurizio Blondet

Editorial: Hipérbola Janus

Año: 2020 |

Páginas: 206

ISBN: 979-8678420046

La consecuencia de todo ello está clara: la democracia no es una forma de gobierno, sino una tecnología del simulacro. Su función ya no es distribuir el poder, solo representa la posibilidad abstracta de participación. La soberanía popular tampoco se ejerce, se representa a sí misma en rituales electorales, encuestas o sondeos de opinión. La ciudadanía reducida a un target y a una masa de datos, participa de su propio desposeimiento creyendo afirmarse. Baudrillard llega incluso más lejos, y afirma que el acto de votar ha perdido su densidad ontológica, ha dejado de ser una decisión para convertirse en una operación simbólica, en una forma de anestesia, una dosis periódica de participación inofensiva que refuerza la ilusión de autonomía.

En su hiperrealidad, esta democracia trasciende el cinismo para alcanzar la saturación. El ciudadano, el votante, ya no se opone al sistema, ni ejerce unos derechos que regulan el buen funcionamiento del mismo, se limita a flotar dentro de él. No hay antagonismo posible porque toda forma de disidencia es inmediatamente traducida en términos de codificación o estetización. La crítica u oposición al sistema forma parte del sistema inmunológico del poder, que evita el estallido real de la violencia o la negatividad.

El simulacro en la ciencia y el pensamiento contemporáneo

Tampoco la ciencia ni el pensamiento racional escapan a las formas de simulación, de tal modo que todas las formas de saber se han convertido en una función técnica desligada de la verdad, atrapada en una producción infinita de modelos autorreferenciales. La crítica de Baudrillard se refiere a una ciencia que ya no opera sobre lo real, sino sobre la virtualidad de sus propios sistemas, y sustituye la verificación empírica por las simulaciones por ordenador, por modelos predictivos y redes abstractas que se autoajustan sin necesidad de un referente externo. Y en este sentido, la ciencia se convierte en el ámbito más sofisticado de la simulación. Pretende mostrar la realidad, pero solo es capaz de generar hiperrealidad mediante algoritmos, ecuaciones y parámetros que sustituyen al propio mundo.

La ciencia actual somete sus contenidos a imposturas ideológicas e ingenierías sociales perfectamente diseñadas que sirven de base para la codificación de todos sus modelos y proyecciones.

Para el autor francés, el conocimiento ha perdido su dimensión sapiencial, y en lugar de buscar entender el mundo, las lógicas internas de su funcionamiento a todos los niveles, ahora se pretende controlarlo mediante simulaciones. Esto implica el fin de la experiencia como fundamento del saber, en la medida que el mundo se convierte en un dato, en un código o un simple flujo de información. Y ahí tenemos multitud de ejemplos que lo confirman, como es la propia inteligencia artificial, la modelización climática, las predicciones económicas o la ingeniería genética, que no son simples herramientas, y mucho menos desinteresadas o al servicio del puro conocimiento, sino formas de disolver lo real, y que lejos de interrogar sobre el sentido de las cosas, opera en su neutralización.

Lo interesante de las teorías de Jean Baudrillard radica en la misma génesis del simulacro y su desarrollo, y en la percepción de que la modernidad occidental se articula en torno a un proceso de abstracción progresivo. Y si bien el autor francés parte de una concepción del conocimiento científico basado en la tensión con lo real, entendido como la búsqueda de leyes, la verificación empírica, y de la idea de una relación con la verdad trascendental, al menos a un nivel de una cierta exterioridad, en la era del simulacro esta tensión se disuelve. El saber ya no se organiza en torno a la verdad, sino a la operatividad de los modelos. Desde una perspectiva más tradicional, lo que Baudrillard describe como «simulacro», no deja de ser parte de la lógica inherente al proyecto ilustrado: un mundo que se emancipa de los principios metafísicos, que pierde contacto con la realidad ontológica del hombre. Además de todas las mutaciones que el proyecto ilustrado, al que el filósofo francés se adhiere, opera sobre las jerarquías del saber. De tal modo que las distintas ramas del conocimiento adquieren soberanía y autonomía propia, desligada de su sentido original como scientia sacra para transformarse en tecnociencia, en puro conocimiento instrumental, acumulativo y cuantitativo desligado de lo trascendente.

El mundo mágico de los héroes

Cesare della Riviera

Editorial: Hipérbola Janus

Año: 2022 |

Páginas: 256

ISBN: 979–8440943667

Baudrillard, desde su horizonte posmoderno y nihilista, detecta el vacío producido por esa misma ciencia moderna, que considera heredera de la «voluntad de verdad» del proyecto ilustrado, mientras que la Tradición, como hemos dicho, nos remite a una ruptura con lo sagrado. Y aunque los puntos de partida son diametralmente opuestos, sí que existe una coincidencia en el diagnóstico, y es que el racionalismo ilustrado no describe el mundo y las realidades en las que se articula, sino que lo sustituye por un artificio. La divergencia aparece, nuevamente, en la respuesta que se da a tal fenómeno, y que nos ofrece el filósofo limitándose a constatar el simulacro, en moverse en el juego de los símbolos que no remiten a nada; la Tradición, por su parte, reclama un retorno a los principios, una reorientación del conocimiento hacia la contemplación, hacia los fundamentos de la metafísica. Dicho de otro modo, simplificando, podríamos decir que Baudrillard percibe el laberinto del espejo moderno, pero no encuentra salida, de ahí que su obra, como en el caso de Gilles Lipovetsky y otros autores de la posmodernidad limiten el valor de su obra al diagnóstico. La Tradición, por su parte, plantea una reconstitución del orden precedente, la analogía entre lo visible y lo invisible, entre el símbolo y el arquetipo, en el terreno de las jerarquías naturales, y en el ámbito de lo concreto, de lo particular, que es donde la Verdad encuentra también su mejor enlace con cualquier forma de representación de lo real.

La desaparición de lo sagrado

El fenómeno religioso también es abordado por Baudrillard, y, como es evidente, tampoco escapa a la lógica de la simulación. En la posmodernidad, Dios ha dejado de desaparecer en un sentido trágico, como pudiera postular Nietzsche, para reencarnarse en forma de simulacro, como una mera imagen, como una referencia sin contenido. La espiritualidad contemporánea, como ya vimos en un artículo anterior, ha sido trivializada hasta quedar reducida a un producto de consumo: coaching, autoayuda, orientalismo barato, new age, búsqueda del bienestar personal etc. Dios reducido a una caricatura, o a múltiples representaciones desligadas del contenido original, sagrado y objetivo, para convertirse en una parodia simulada que alcanza su máxima expresión con ejemplos grotescos como, por ejemplo, el de la Iglesia Maradoniana creada en Argentina, para rendir culto al futbolista referido como D10S.

La idea de Dios sigue circulando, pero privado de todo misterio y profundidad, asociado a una simulación estética de la trascendencia. La religión, transformada en puro entretenimiento, tampoco escapa a la lógica de lo hiperreal, de tal modo que lo sagrado es transformado en un evento mediático, en una imagen redimida de toda tensión con lo real. Es la banalización de lo espiritual que vivimos en las sociedades del «Occidente moderno», en las que el hombre posmoderno no percibe la ausencia de Dios como una tragedia, sino como la oportunidad para reemplazarlo por una red de sucedáneos que lo simulen. De hecho, lo absoluto ya no se niega ni se busca, simplemente se reemplaza por sucedáneos funcionales.

Representación paródica de «La última cena» en las Olimpiadas de París 2024.

Si bien es cierto que el pensamiento moderno ha tematizado durante siglos la «muerte de Dios» como catástrofe metafísica y desfondamiento ético, llegando a provocar una fractura epocal (Nietzsche, Heidegger etc), con Baudrillard este fenómeno cobra una nueva dimensión: Dios no ha muerto, sino que ha sido simulado, ha sido absorbido como signo. De modo que el signo de Dios sigue circulando, pero sin ningún tipo de atribución trascendente. En el mundo hiperreal la religión ha perdido todo contacto con lo sagrado, y se limita a una imagen del mismo. Ocurre exactamente igual que con otros elementos del escenario posmoderno, que circulan como mensaje, se consumen como experiencia y se reconfiguran como marca. Ya no mantiene ningún vínculo con lo invisible ni con el misterio, y obviamente no se reconoce ninguna vía de realización espiritual más allá de de una estética del bienestar espiritual, donde los signos que lo componen son intercambiables: coaching existencial, terapias del alma, mindfulness, experiencias místicas programadas o retiros de yoga con wifi. La figura de lo divino ha sido funcionalizada, y en lugar de exigir conversión y transformación interior, solo exige consumo.