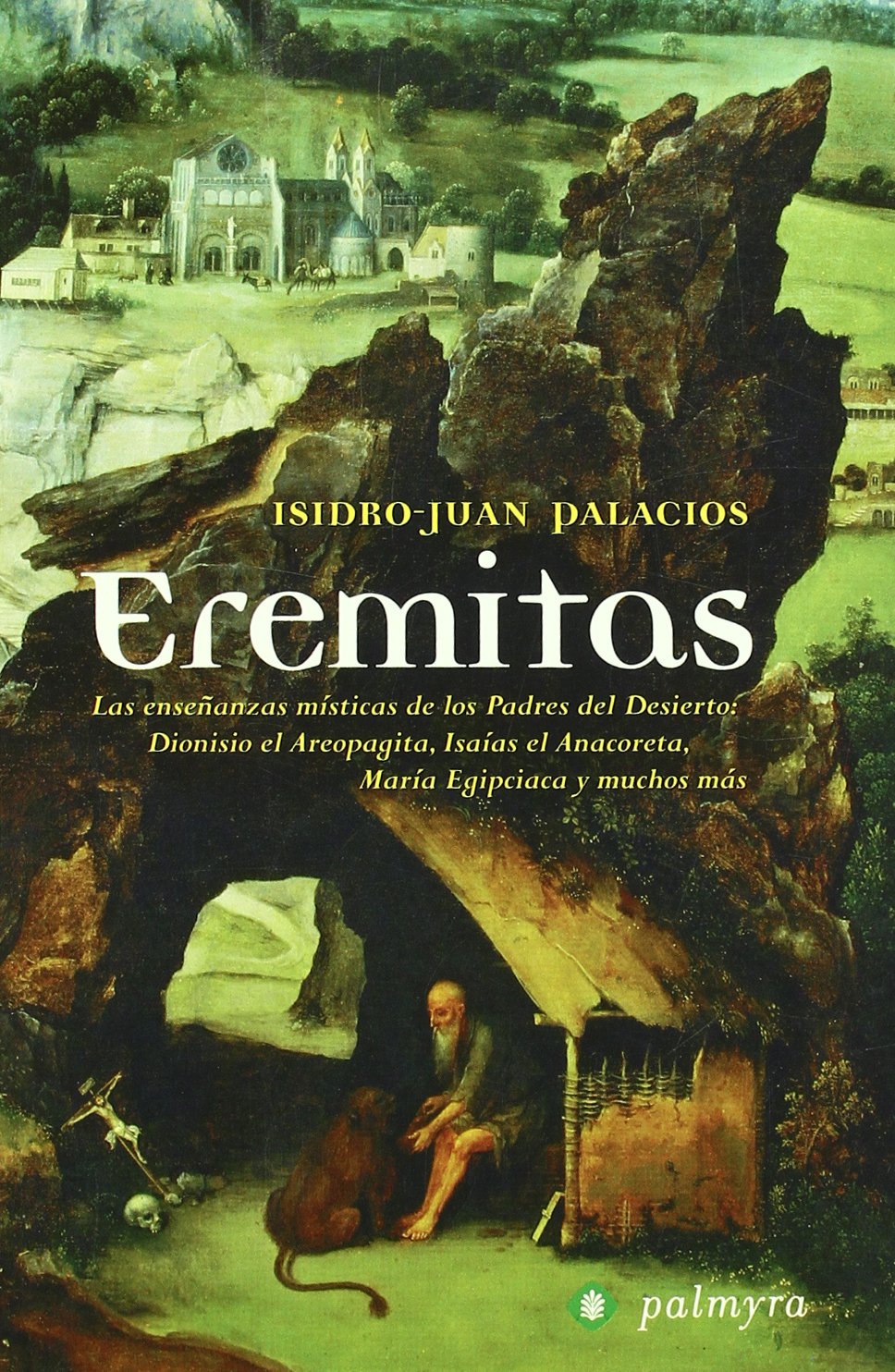

Eremitas

Las enseñanzas místicas de los Padres del Desierto, Dionisio el Areopagita, Isaías El Anacoreta, María Egipciaca y muchos más

Isidro Juan Palacios

Editorial: Palmyra

Año: 2006 |

Páginas: 536

ISBN: 978-8496665248

Nos encontramos ante un libro fuera de lo normal, un ensayo que, como bien nos advierte su autor en las primeras páginas, constituye una totalidad en sí mismo, y que para nada debemos leer atendiendo al sentido lineal y habitual que se corresponde con cualquier otro libro. Esta obra, a la que podemos calificar como un ensayo sobre mística cristiana, y más concretamente sobre las doctrinas y enseñanzas de los Padres del Desierto, puede considerarse como una guía espiritual destinada a transformar interiormente al lector, a aquel que aspira a romper con la rutina y cotidianidad del ruidoso y caótico mundo moderno, para abrir nuevas vías y horizontes en las vidas de quienes tengan la fortuna de tener este magnífico libro en sus manos.

Hay una tesis o idea central que recorre toda la obra y sirve de leitmotiv a lo largo de su desarrollo, y que nos remite a un viejo anhelo que viene de la Antigüedad, concretamente de griegos y egipcios, que tiene que ver con el deseo humano de eternizarse, de conservar la juventud, la fuerza y la potencia de los años más vigorosos y que también podríamos traducir como la aspiración a lo divino. Se trata de ser Dios y no «como Dios», en un matiz muy importante que aclararemos con posterioridad, alcanzando la inmortalidad del cuerpo y el alma. Este deseo llegará a concretarse con el advenimiento del Cristianismo, y encontrará su vía más preclara en los Padres del Desierto y sus técnicas y doctrinas para alcanzar una auténtica transfiguración del Ser. En este sentido puede sorprender el contraste entre la visión que ciertos autores ligados al perennialismo o Tradición Primordial nos ofrecen del Cristianismo, como una religión limitada a formas puramente devocionales y la inexistencia de una vía esotérica propiamente dicha, como ocurre con René Guénon, y la perspectiva de Isidro Palacios, nuestro autor, que afirma con total rotundidad la existencia de vías iniciáticas perfectamente homologables con aquellas del Extremo Oriente. En el Cristianismo, nos dice Palacios, existe una auténtica voluntad de retorno a la unidad primigenia y originaria a través de la superación de toda forma de dualismo así como de la dicotomía entre sujeto y objeto como parte fundamental de esa purificación interior y el rechazo a toda forma de exterioridad. Exactamente igual que puede suceder con el Budismo Zen y otras formas de ascetismo místico-orientales, con la particularidad de que las doctrinas y enseñanzas hesicastas tuvieron un desarrollo totalmente autónomo y nacieron de la experiencia de los propios monjes en el desierto. Dios ha creado al hombre para que se haga Dios, de tal modo que de acuerdo con una serie de técnicas y métodos, la acción del Espíritu Santo y la voluntad divina podrá realizar o verificar la transformación interior que le permita vivir lo divino en sí mismo. Para ello el hombre no deberá cambiar su naturaleza y la identidad de su Ser, sino restaurar la unidad primigenia, la simplicidad y la inocencia primitiva que poseía con anterioridad a la caída.

Para conseguir la divinización del cuerpo, alma y espíritu, concebidos como una unidad, los eremitas que constituyeron el monacato oriental se retiraron a los desiertos y abandonaron las ciudades. Este era el comienzo para iniciar la renuncia total hacia los bienes del mundo material, el ego y los apegos derivados de la voluntad. Un espacio inhóspito y duro donde poder recrear esa Nada necesaria para hacer emerger el Dios que llevamos dentro, pues es una potencialidad muy real que el hombre alberga en su Ser interior. Esta «huida» al desierto no representa una huida del mundo, sino que es el primer paso para recuperar el centro perdido y superar el mencionado dualismo y las diferentes dialécticas que lo vertebran. Por lo tanto, en el desierto el monje consigue restaurar su unidad interior. No hay que olvidar que estos eremitas solitarios, centrados en su interioridad, fueron capaces de desarrollar en este contexto una serie de técnicas y enseñanzas de realización espiritual derivadas de su propia experiencia y que nada tienen que envidiar a aquellas de la Tradición del Extremo Oriente.

El monje se marcha al desierto sin pertenencias materiales, sin tradición, solo con la Oración a través de la invocación del Nombre de Jesús, y lejos de escapar del mundo huye de las luchas superfluas para iniciar una guerra cósmica tanto interna como externa enfrentándose a las peores tentaciones desde el amor y la sobriedad, con un espíritu guerrero que paradójicamente busca la paz frente al odio en una lucha que el monje libra con todo el valor y entereza posible, y en el que la recompensa pasa por recuperar el estado de pureza prístina de los orígenes junto a sus cualidades puramente espirituales y edénicas.

Dentro del contexto de la técnica y el método desarrollado por los hesicastas hay una serie de elementos a considerar:

La oración ininterrumpida y sin descanso es la base de todo el proceso a través de la pronunciación del Nombre de Jesús en oraciones cortas y sencillas y a modo de mantra en conjunción con otros elementos del cuerpo como la respiración, al igual que el pranayama yóguico, en un estado de recogimiento interior y concentración que tiene como síntesis el corazón, que siempre late acompasado por la respiración en una búsqueda de reactualización del misterio de la encarnación con el fin de alcanzar la corporeización del Dios encarnado. El Omphalos o el vientre, el hara japonés, también ocupa una parte importante en la concentración o atención necesaria en la técnica, como una representación simbólica del lugar desde el cual Dios toma su sangre y su figura en el Vientre de María, para adquirir la divinización en el nombre del hijo. Dentro del proceso de transfiguración del hombre, este vuelve a nacer de nuevo, vaciándose de todo aquel contenido ilusorio y exterior dominado por la dialéctica para llenarse de Dios en una auténtica catarsis deificante. En última instancia, nos apunta Palacios, Dios es quien tiene la voluntad de culminar este proceso, que no debe forzarse, porque es el Altísimo quien conoce a la perfección nuestras necesidades y quien guía el momento decisivo de la iluminación.

No obstante, el proceso descrito requiere de un esfuerzo, perseverancia y tensión espiritual que permita al intelecto una concentración absoluta en la Oración, desterrando cualquier otro elemento (imágenes o pensamientos) que puedan llevar a una dispersión o extravío del iniciado. Posteriormente, cuando ya se ha logrado culminar la concentración del intelecto, el mantra se convierte en mental y entonces empieza a descender por el cuerpo hasta alcanzar el corazón, donde la oración monológica, el mantra, pasa a formar parte de cada latido. A partir de ese momento la oración pasa a integrarse en el corazón para comenzar la apertura del Paraíso perdido y la restauración de la indisoluble unión entre lo humano y lo divino. En la siguiente fase la oración ya no se centra ni en la voz ni en el intelecto, sino que desde la totalidad del Ser, y centrado en el corazón, es la oración divina la que se expresa a través de los latidos del corazón. Este último paso representa la conclusión del proceso de divinización, y a partir de ese momento la oración ya no cesará jamás. Sin embargo, podríamos hablar de una fase última ulterior en la que se alcanza la luminosidad tabórica de Jesús que se trasciende a sí misma alcanzando a Dios más allá de la manifestación. El proceso de Despertar del Ser y de reintegración en la naturaleza anterior a la Caída se ha completado, se ha reunificado la dispersión y la exterioridad para volver a tener un Centro y cumplir con su verdadero dharma, con su verdadera naturaleza, eliminando así el pecado. Porque el pecado equivale a vivir fragmentado, sometido a las fricciones del mundo humano y material, sometido a la dialéctica de los contrarios, separados de Dios, dominado por el ego y la voluntad de poder, por la ilusión y, en definitiva, contra Dios al negar nuestra condición divina, cuyas potencialidades residen naturalmente en nuestro interior.

Y es que el espíritu y el alma deben atender a multitud de peligros durante el proceso que lleva a la iluminación, y hacer frente a pensamientos, imágenes y tensiones. Ambas deben permanecer unidas junto con el cuerpo, y a su vez cohesionadas en el Nombre con el fin de restaurar la misma carne virginal en la que Dios se encarna y se expresa a través de sus funciones vitales y desde el corazón, que es donde reside el centro de la divinización del cuerpo humano. Por ese motivo el iniciado precisa de un staretz o Maestro, representado por un anciano guía que orienta y alecciona al neófito en la puesta en práctica de la técnica y para evitar que pueda ser víctima de las distracciones que le hagan perder el Camino.

Para evitar estas situaciones de ruptura es muy importante lo que el autor denomina la apatheia, junto a la sobriedad, que en griego significa «indiferenciación primordial» y viene a definir al hombre del Paraíso. Este principio confiere al monje un estado de impasibilidad e imperturbabilidad que le permite objetivar sus condiciones de existencia al máximo nivel, desde la humildad y la acción pura, sin experimentar ninguna forma de apego hacia la individualidad. La apatheia implica una entrega total del hombre a su «muerte» y a la Nada en la que debe aflorar la unidad indiferenciada en Dios. Porque para todo iniciado en las enseñanzas de los Padres del Desierto solamente existe una realidad, sin fisuras ni fricciones, que es la creada por Dios, todo lo demás es ilusión y debe ser superado.

En este sentido, la auténtica libertad y realización de lo humano solamente puede alcanzarse en la unión indiferenciada con Dios, lo que implica vaciarse de todo contenido egocéntrico e individual, tomar una postura activa donde la humildad y el amor lo colmen todo y sea capaz de rechazar todas las imágenes y pensamientos que le unen a las fuerzas luciferinas que buscan desligarse de Dios en una vía autónoma como la que siguió Lucifer, y a partir de la cual eligió «ser como Dios» en lugar de seguir siendo Dios, como ya lo era. Pero es que no basta con rechazar las imágenes y pensamientos malignos o pecaminosos, sino que también hay que alejarse de aquellos piadosos. Y al igual que en el momento de morir, el iniciado debe olvidarlo todo porque aquello que bulle en la conciencia individual está expuesto a las pasiones y se ve alimentado por el ego. De ahí que la Oración se deba buscar siempre sin imágenes ni figuras de ningún tipo, centrada en el corazón. En este sentido es muy interesante el concepto de «desaprender», aquel contrario a la obtención del conocimiento, juzgado positivamente en el mundo moderno, llegando a la aparente paradoja del «aprender desaprendiendo» puesto que el conocimiento, y más aquel entendido en función de los parámetros de la Razón, no libera, sino todo lo contrario. Los misterios de la vida se cierran a cada paso a través de esa vía hasta hacerse intransitables, porque su secreto reside en la Nada, no en la dialéctica y en las grandes y sesudas abstracciones del pensamiento lógico y racionalista, especialmente el desarrollado en los últimos siglos.

A través de esta Nada el monje desea morir bajo la forma y ropajes del hombre común y mundano, atrapado por el frenesí y la opulencia de las ciudades, con sus apegos materiales y voluntad egoísta. El eremita que nos describe el autor trata de anticipar la muerte desde la recreación de la Nada en quienes abandonan este mundo, y lo hacen despojados de todo vínculo material y voluntad. Frente a toda opulencia y agitación egoica el monje adopta la humildad y el amor como parte esencial e inexcusable de su proceso de iluminación. La humildad implica la desvalorización absoluta del Yo, en un paradójico proceso en el que a medida que se empequeñece se acrecienta la sabiduría y el conocimiento adquirido. No odiar, no juzgar y no dividir son premisas fundamentales que sirven a la humildad en el camino hacia la Nada. De hecho, la humildad es la única cualidad humana capaz de mover a Dios. Estamos hablando de una forma de espiritualidad, de experiencia místico-esotérica de carácter iniciático, muy desconocida para muchos, y a partir de la cual se trasciende la mera creencia para vivir en el propio Ser transformaciones ontológicas de gran calado. Para ello hay que entender, como reitera el autor en varias ocasiones, la íntima conexión existente entre teología y mística en el Cristianismo ortodoxo, donde vive realmente la experiencia espiritual sin necesidad de pasar por facultades universitarias aprendiendo conceptos e ideas con los cuales no se ha tenido ningún contacto real y que quedan relegadas al ámbito de lo teórico. Solamente desde la obediencia y la purificación interior de vicios y pasiones es posible desentrañar los misterios de la ciencia divina. A través de la Oración, que preside toda la creación divina, el hombre no solo reactualiza el estado edénico del Ser, sino que se inserta en un eterno presente en el que lo humano y lo divino no pueden ser diferenciados ni separados.

Simultáneamente, este recogimiento en la interioridad, esta recreación del Paraíso edénico nos remite del mismo modo a unos orígenes, a la Casa originaria donde reside nuestro centro, donde nos hallamos protegidos y donde se cumplen los verdaderos designios del Ser. A la Casa, al Hogar, se opone la ciudad y con ella la civilización, donde todos aquellos elementos que nos eran familiares terminan por dispersarse y extraviarse en multitud de direcciones. Este proceso ya comienza a manifestarse con el nacimiento de las polis griegas a partir del siglo VIII a.C y continuará incrementándose en lo sucesivo a través de trampas y nuevas caídas que lo esclavizan. Con la civilización se produce la abolición del Ser y se trata de impedir todo retorno a los orígenes y a la raíz, con la consecuente negación de Dios. Los eremitas del desierto no se oponen, no quieren competir, no se oponen a nada, sino que, como decíamos anteriormente, anticipan su muerte a través de la Nada que contempla la vuelta a ese Hogar, al seno materno para volver a nacer de nuevo.

Precisamente en la vuelta a este ser perdido reside una función guerrera en el monje que no resulta nada convencional, y en la que libra una «Gran Guerra Santa» en su propio interior para hacerse mejor, empleando el distanciamiento, la sobriedad y la cualidad vigilante del centinela, para evitar toda perturbación y hacer frente a las numerosas tentaciones y peligros que se encuentra en su camino. En esta guerra tan inusual para el hombre moderno, el monje rechaza el odio y el conflicto y busca la paz que le procure la armonía y la unidad interior. Como el arquetipo del héroe en la Tradición, al final, el monje, también busca restaurar el orden y el equilibrio alterado, aunque al final su desarrollo sea completamente interior.

En este contexto, la idea de la muerte es omnipresente en la vida del monje hesicasta, es un entrenamiento y una prueba. De hecho, sostiene Palacios, que el Cristianismo, en contraste con el helenismo y el judaísmo, y en íntima confluencia con antiguos mitos y cultos de la Antigüedad mediterránea, trajo la idea de la muerte no como una desgracia sino como un triunfo a través de la figura del Dios que muere y resucita adquiriendo la inmortalidad con el cuerpo. Así se contemplaba el fin de un ciclo que se desarrolla a lo largo del Ser, saliendo del cielo para volver a él. Cristo nace en un seno oscuro y desconocido, tiene una vida breve en la cual es despreciado y vituperado en el ámbito público para regresar a un espacio interior tras la muerte en la cruz. Y lejos del judaísmo, el Cristianismo propone un modelo universal, más allá del «Dios de un solo pueblo», y del «pueblo elegido» en una suerte de universalidad que responde a la multiplicidad de estados del Ser, a las infinitas posibilidades en las que lo divino se expresa en los hombres, desde el amor a todas las criaturas de la Creación. «El hombre es (un) Dios, más no lo sabe que lo es» aparece como un axioma olvidado y asociado a la función que la propia Encarnación nos quiere recordar.

El libro comprende una infinidad de matices e ideas en torno a un tema de una tremenda complejidad, con la inclusión de fragmentos y citas de los escritos de los principales representantes del hesicasmo oriental, nos referimos a Teófanes el Recluso, Gregorio Palamás, Antonio Abad y otros muchos, para incluir en los apéndices finales las biografías de todos ellos y muchos más a modo de complemento. Hay pasajes que son realmente evocadores y de gran belleza, alcanzando lo sublime, que reflejan lo apasionante de una vía espiritual que todavía sigue activa en nuestros días. El autor, Isidro Juan Palacios concibió este libro en 1989, tras unos cursos de la Universidad de verano de la Complutense de Madrid, donde dejó impactado a su auditorio con una conferencia que llevaba por título «El yoga cristiano», por los grandes paralelismos en sus técnicas de realización espiritual con las grandes formas de ascetismo extremo-oriental, que como dijimos anteriormente, y volvemos a reiterar, se desarrollaron de forma plenamente autónoma.

No podemos obviar que la temática del libro es radicalmente antimoderna, nadie imagina a los jóvenes del presente, profundamente manipulados y adoctrinados, con un apego exacerbado hacia los bienes materiales y totalmente ajenos hacia lo espiritual, abandonando sus cómodas vidas urbanitas para lanzarse a una aventura de resultados impredecibles como la que emprendieron los monjes del hesicasmo, viviendo durante décadas de forma eremítica, en una vida de renuncia y mortificación, en un recogimiento interior absoluto, para terminar por alcanzar la iluminación y finalmente la santidad tras vaciarse por completo en la Nada e impregnarse por completo en la sustancia divina. Una verdadera experiencia de carácter iniciático, que si bien se corresponde con aquellas naturalezas más contemplativas, brahmánicas podríamos decir, y no coinciden con la línea de quien escribe estas líneas, que se inscribiría más sobre la vía gibelina del Kshatriya, merecen una total consideración en el viejo debate en torno a las posibilidades esotéricas e iniciáticas del Cristianismo dentro de las corrientes perennialistas.