En uno de nuestros últimos escritos hablábamos de la modernidad como la era de las ideologías, y la caracterizamos como una época del triunfo de las mismas, de la plenitud del pensamiento profano convertido en el auténtico leitmotiv de la modernidad. Las ideologías han construido un universo mental propio, con una serie de ítems característicos de cada una de ellas que han influido a nivel global sobre la totalidad de la llamada «humanidad» moderna, proporcionándole motivos de fe, de creencia casi religiosa —aunque totalmente desacralizada— en una especie de mal sucedáneo de ese vacío que las creencias religiosas o la espiritualidad entendida en un sentido más amplio y vinculado a una idea de trascendentalidad que anteriormente, en tiempos pre-modernos, ocupaba esos mismos espacios.

La configuración de la sociedad de masas, la extensión de un tipo muy determinado de cultura, orientado al consumo de unos estratos sociales más amplios, y la pérdida de terreno de cierto tipo de cultura elitista y aristocrática, han sido claves, desde finales del siglo XIX, en muchos de los aspectos de la cultura y la sociedad moderna actual. El lenguaje y las formas que ha asumido esa cultura, con el nacimiento de la publicidad, orientada a las masas, para tratar de atraerla al consumo masivo de determinados productos o ideas, o bien para moldear el pensamiento colectivo y orientarlo en el sentido deseado por los grupos de poder ha dado lugar a nuevas formas de lenguaje y pensamiento. Estas circunstancias han hecho que el lenguaje de uso común en los mass media hayan asumido una forma más directa, a través del eslogan y las frases hechas, ideas impactantes que no precisan de una reflexión profunda, basadas en generalidades o enfoques superficiales de cualquier cuestión. Los mass media son el vehículo a través del cual el mundo toma una forma, más o menos coherente, a los ojos del hombre moderno, y ha asimilado e interiorizado las formas de razonamiento y expresión que éstos reflejan.

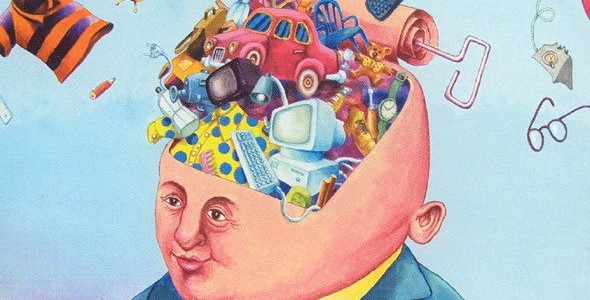

La superficialidad, el hedonismo y las consideraciones puramente materiales son elementos intrínsecamente modernos, y que dominando el espíritu de nuestra época, de nuestro ciclo descendente, son parte fundamental de los pensamientos y el sentir del hombre actual. Es posible que estas conclusiones puedan resultar paradójicamente opuestas al papel de la dialéctica y el pensamiento racionalista en la construcción del pensamiento moderno, en la emancipación de la razón humana respecto a la Tradición y todo sentido de lo sagrado o lo trascendental. Sin embargo, la superficialidad y banalidad de estas consideraciones no son más que una consecuencia lógica de un pensamiento que no conoce más que la horizontalidad, y que reconoce en la razón humana el único referente válido en sus elucubraciones intelectuales. De modo que, las consideraciones que una mente moderna puede establecer a la hora de valorar cualquier acto vulgar y profano, como opinar sobre el contenido de un programa de televisión, o de un suceso o noticia que ve en los medios, no dista mucho de aquella que pueda hacer respecto cuestiones más trascendentales, como aquellas que hacen referencia a la existencia, al sentido de la misma o posibilidades de existencia más elevadas. Todo son pensamientos ligeros, teñidos de vulgaridad. Todo se reduce a divagaciones y opiniones que cualquiera puede expresar en cualquier contexto y desde cualquier instancia, y la razón discursiva nada puede resolver más allá de afirmaciones más o menos vulgares o más menos abstractas, ya sea una persona sin conocimientos especializados o un científico o intelectual contrastado en una materia determinada.

Se trata de lo que en algunas tradiciones propias de los tiempos presentes, del Kali Yuga, han concebido como el «demonio de la dialéctica», que es ese principio disgregativo que ataca el equilibrio y la templanza de la mente, que la nubla y la enturbia en los distintos ámbitos y construcciones del pensamiento, todo con el fin de entregar a la propia mente y el pensamiento a divagaciones y razonamientos vacíos, que alejan al pensamiento de una conciencia más amplia, más consciente —valga la redundancia— y que, en última instancia, desemboca en la disolución y autodestrucción del pensamiento individual.

El hombre moderno es incapaz de conocer estas dimensiones del pensamiento, y ha abandonado incluso la postura activa y creativa que el pensamiento requiere en su elaboración. Ha renunciado a la necesidad de la experiencia directa, de aquella sentida y experimentada, que más allá de una fe religiosa implica el desarrollo de una intuición y comprensión directa de la realidad, más allá de la angustia, la inquietud y el vacío en la que el hombre moderno se ve sumido. Las certezas y las Verdades eternas son las que, en el devenir de los siglos, han proporcionado la seguridad, la esperanza, fuerza y potencia de la que los hombres precisan para edificar un principio de civilización. Las elucubraciones y especulaciones, el pensamiento que fluye incontrolado hacia elaboraciones abstractas no va al encuentro de la realidad, sino a la pérdida de la misma, sumido en contradicciones y desequilibrios. No es casualidad que las corrientes freudianas, diversas formas de expresión intelectual propiamente modernas, como aquellas que nos hablan de la posmodernidad, hayan caído en un intelectualismo y una apología de lo abstracto e indefinido, o bien todas las doctrinas propias del new age, sucedáneos de ínfima calidad para el consumo masivo de una burguesía hastiada de sí misma y de su monótona cotidianidad. Se trata, en todos los casos, de formas de pensamiento autodestructivas, que se mueven entre los límites de un extremismo abstracto y de un psiquismo corrosivo y desnaturalizador.

El hombre moderno, con su cultura moderna, diseñada para el consumo masivo, estandarizada y previamente digerida, para que la masa no tenga que hacer el esfuerzo de digerir esos pensamientos que, como decíamos anteriormente, se basan en eslóganes y frases hechas, ha renunciado a su Personalidad, a su naturaleza y a su autonomía como Ser individual, subsumido en la colectividad, ha perdido el hábito de ser actor y protagonista de la Realidad, para convertirse en un autómata, al que otros insertan sus propios pensamientos y lo manipulan hábilmente. Pero la condición natural del hombre es otra bien distinta, más allá de las sesudas reflexiones de filósofos, teólogos o intelectuales, la búsqueda de una Conciencia Absoluta, cimentada sobre principios absolutos, eternos, inmutables e idénticos a la suprema esencia del universo. La respuesta está en la autotrascendencia, en el conocimiento de una realidad que es una Jerarquía, una gradación de realidades, donde las pequeñas y vulgares «verdades» de la masa, de lo efímero e inmediato, no pueden ocupar la cúspide, sino las Verdades Eternas, las que prevalecen frente a lo transitorio del devenir y del tiempo. En definitiva es la búsqueda de lo incondicionado, del despojarse de todas las ataduras mentales y psicológicas que condicionan nuestra existencia, la búsqueda de un Despertar en la autotrascendencia, que es la única respuesta espiritual, y la única forma de hallar la verdadera Conciencia de lo Universal, frente a la mediocridad de los tiempos presentes.

La modernidad emancipó al hombre de lo Sagrado y lo entregó a las interminables cavilaciones y abstracciones de un pensamiento humano limitado, incapaz de hallar la paz y el equilibrio definitivo de lo eterno, siempre cambiante y erróneo. Una obra de sucesivas destrucciones, culminada con el proceso acelerado de la eliminación de todo resquicio tradicional y sentido de lo sagrado, ha abocado a su humanidad, otro concepto tan abstracto como absurdo, a una pérdida de identidad, de Personalidad y de Ser en el mundo, que nos indica muy a las claras cómo estamos quemando las últimas etapas de un periodo ya crepuscular.