Un problema espiritual

Desde Hipérbola Janus hemos destinado multitud de escritos a criticar el mundo actual, un mundo moderno que detestamos en sus aspectos esenciales, en aquellos que dan forma y «sentido» a una cosmovisión errada y lastrada desde su misma base. Tenemos muy claro que aquello que germina desde el materialismo, el individualismo y la consagración de la Razón humana como el único valor para conocer el universo y la propia realidad de la existencia humana es una falsificación de la propia vida, una mixtificación de los bienes y valores raíz que realmente nacen de la pureza primordial del alma humana. Todo aquello que nos acerca a lo mundano y aparta de la dimensión trascendente del Ser nos arrastra al fango de la horizontalidad, de una vida sin anhelos ni esperanzas, donde una buena posición económica o la posibilidad de dar rienda a una suerte de libertinaje se confunde con la verdadera libertad, la cual solamente puede alcanzarse en comunión absoluta con la insoslayable grandeza de lo Trascendente.

De este modo podemos decir que vivimos tiempos de fin de ciclo, donde la raza del hombre fugaz, como señaló Julius Evola, que entiende las experiencias de la realidad desde una perspectiva absolutamente desconsagrada, sin esa dimensión trascendente tan necesaria para salvaguardar el equilibrio interno y la armonía de la vida humana. Para este hombre fugaz, sin un centro, todos los acontecimientos y hechos de la vida son pasajeros, y como su propia condición sometida al devenir indica, fugaces, sin que nada quede a su paso. Es la antítesis de cualquier principio tradicional.

Analizar la dimensión del problema espiritual que nos plantea la modernidad no puede ser el cometido de este artículo, especialmente en la medida que sería imposible de abarcar por su enorme complejidad. Sin embargo, sí podemos destacar, aunque sea de un modo muy sintético, que durante los últimos siglos hemos asistido a un proceso de desacralización y erosión de las tradiciones espirituales europeas, y que este proceso ha sido especialmente dramático en la parte occidental, aquella que ha sufrido las consecuencias del proceso de descristianización y destrucción de todo atisbo de espiritualidad. La conciencia religiosa, que hasta última hora ha resistido en el ámbito rural y en algunas tradiciones y folclore popular, se ha visto cada vez más erosionada y ninguneada, y frente a ese gran foco de valores, principios y la Cosmovisión vital que un Cristianismo, en un estado de debilidad progresiva, ha quedado un enorme vacío que ha tratado de ser rellenado con aquello que Spengler denominaba como «una segunda religiosidad» que ya expusimos en torno al artículo sobre los magos negros recientemente. Sucedáneos pseudoespirituales que más que cubrir un vacío o procurar una suerte de consuelo a la vida humana, huérfana de certidumbres y verdades eternas, conforman un sortilegio capaz de arrastrar a la masa a creencias dañinas y destructivas propias de los tiempos de disolución en que vivimos.

En cualquiera de los casos es nuestra voluntad reiterar que una civilización animada por una concepción mecanicista, terrenal y sin alma no es más que el detritus final de un proceso de degeneración y envilecimiento que viene perfectamente expresada por Guénon a través de su ejemplo de la degeneración orgánica del cuerpo: desde la fase de endurecimiento y rigidez del cuerpo, que podríamos equiparar al momento en el que comienzan a colapsar los grandes principios y valores que sirven de base a la estructura de una civilización determinada, y la posterior fase final en la que el endurecimiento y rigidez dejan paso a la destrucción y descomposición del cadáver, que sería ese momento final de disolución en la que ya nada es salvable y todo se convierte en un tránsito, más o menos acelerado, hacia la caída y desaparición final de esa civilización. Es evidente que la descomposición de ese cadáver que es la modernidad sea un proceso al que venimos asistiendo desde 1789, y que ese cadáver es posible que esté ya consumido del todo, hasta el mismo tuétano.

La Cruz de Callosa de Segura (Alicante)

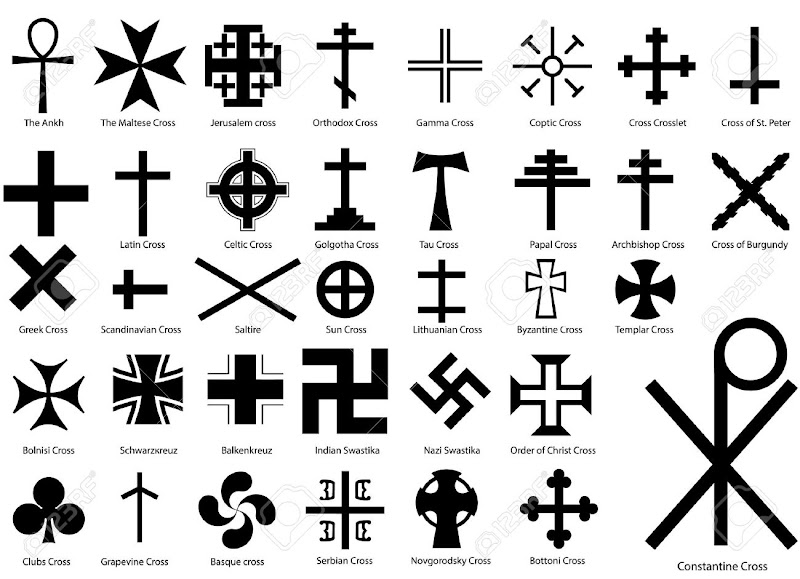

¿Y qué características de este proceso se pueden apreciar a día de hoy, cotidianamente? Pues una de ellas es la eliminación progresiva de símbolos sagrados del espacio público. El más representativo de éstos es, precisamente, la cruz cristiana, emblema universal de la pasión y muerte de Cristo, y quizás el símbolo más veces representado a lo largo de la historia humana. Recientemente veíamos como en Francia numerosas iglesias de una cierta antigüedad y valor artístico-patrimonial eran reducidas a escombros bajo la excusa de que «eran muy caras de mantener», cuando vemos a gobiernos despilfarrando fondos públicos en ciertas actividades y políticas de ingeniería social no solo superfluas, sino dañinas y potencialmente destructivas para las tradiciones e idiosincrasia de los pueblos. En España, por ejemplo, las cruces cristianas también se ven arrinconadas y expulsadas de los espacios públicos, y con estas acciones se vulneran creencias milenarias con profundo arraigo en la conciencia del pueblo español, porque no olvidemos que a nivel de Tradición, folclore y cultura, en general, el peso específico de estas creencias religiosas es enorme.

¿Pero qué voluntad se oculta tras esta pretendida «aconfesionalidad» del espacio público?¿cuál es el motivo por el cual los símbolos religiosos deben limitarse al espacio privado y a la intimidad de cada uno? Estas preguntas son pertinentes, especialmente en la medida que vemos como una «nueva religión», aquella que corresponde al género campa a sus anchas convertida en una suerte de nueva doctrina oficial, sostenida por instituciones públicas, medios de comunicación de masas, colegios y es parte de la corrección política en la actualidad. Por otro lado también tenemos la denodada voluntad por eliminar esas mismas tradiciones, folclore y cultura propia al tiempo que son sustituidas por otras modas más convencionales, globalizadas y sin ningún arraigo en nuestro suelo. El caso de la antigua celebración de origen celta, el Samhain, convenientemente deformada y adaptada al patrón anglosajón de nuestros días, que como bien sabemos es una fiesta desacralizada y un fiel reflejo de la profana y desconsagrada mentalidad anglosajona moderna.

Es obvio que, sin profundizar en exceso, existe una voluntad de eliminar símbolos religiosos, de promover cambios profundos en la conciencia de los pueblos, en la valoración de su pasado y en la consideración que éstos puedan profesar hacia símbolos sagrados, en este caso tan significativos y con una potencia espiritual tan considerable como la que representa la cruz. ¿Pero cuáles son esas connotaciones espirituales tan profundas que atribuimos a la cruz en el ámbito espiritual? Pasamos a analizarlas a continuación.

La Cruz, símbolo universal

Sin embargo, y como bien nos señalaba Aleksandr Duguin, la teología y la práctica espiritual son elementos de resistencia fundamental frente al fenómeno destructivo y disolutivo de la Posmodernidad. Por ello debemos acercarnos a aquellos símbolos y formas que nos remitan a la Tradición, a sus valores y principios, y que nos aporten la entereza y el sustento espiritual que precisamos en esta lucha, la cual podríamos considerar como cósmica. Dentro de este contexto los símbolos son el lenguaje que la divina Providencia, el Absoluto, Dios o el nombre que queramos dar a la entidad suprema, utiliza para transmitirnos esa porción de la Verdad Eterna con la que nos ilumina y engrandece en su inconmensurable magnificencia. Quizás no exista símbolo más asociado a los orígenes primordiales, a la espiritualidad en su sentido más puro y originario, que aquella que representa la cruz. La cruz no es un símbolo exclusivamente cristiano y los matices espirituales asociados a ésta van mucho más allá de las implicaciones y sentido que el Cristianismo haya podido darle a lo largo de la historia. Como bien nos señala René Guénon, todo aquello que tiene su origen en un principio metafísico, del cual procede toda su realidad, traduce o expresa ese principio a su modo y de acuerdo con su orden de existencia. Se trata de la ley de las correspondencias, que establece un encadenamiento entre distintos órdenes, con las subsiguientes gradaciones, que nos conducen a la construcción de un edificio armonioso, universal y total. Esta ley tiene una aplicación absoluta a todos los órdenes de la vida, obviamente también en el que se corresponde con los símbolos de la Tradición.

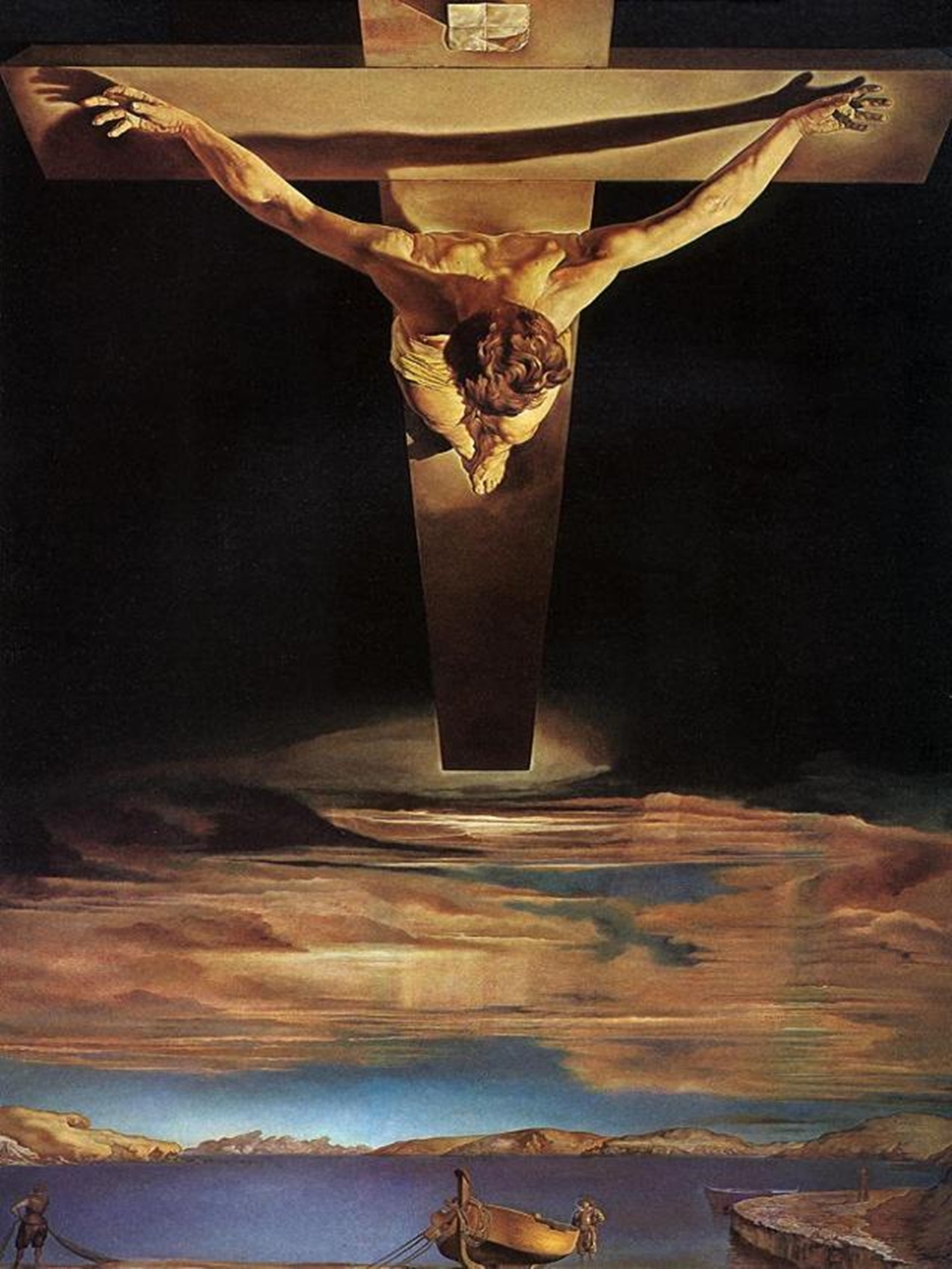

Por otro lado, y como hemos apuntado, el lenguaje de los símbolos es el más adecuado para expresar las verdades eternas, un vehículo indispensable de las enseñanzas tradicionales y las ciencias sagradas, mucho más que el lenguaje ordinario propio de las lenguas modernas, totalmente ajenas a cualquier idea de trascendencia, sin capacidad para expresar nada más allá de la vulgaridad de la existencia entendida en términos exclusivamente profanos. La cruz entraña una serie de simbolismos de carácter muy complejo y alude a temas muy variados, y en particular dentro del Cristianismo, como ya hemos señalado con anterioridad. En este contexto tenemos la cruz y la crucifixión, y ambos conceptos tienen su propio significado: en el caso de la cruz supone la inversión simbólica del árbol de la vida paradisiaco, y es por ese motivo que en las representaciones iconográficas medievales la cruz aparece rodeada de ramas, anudada en sus extremos por éstas, a veces en forma de Y, o incluso con formas espinosas. El árbol de la vida representa un axis mundi, un eje del mundo en el centro del cosmos, como una especie de vía de comunicación que sirve de puente entre las almas de los hombres y el propio Dios. La propia disposición vertical-horizontal que conforma la cruz representa la frontera entre dos mundos, el terrestre y el celeste, en una conjunción de contrarios entre el ámbito de la manifestación y de la trascendencia respectivamente. Pero es también expresión de la polaridad de antagonismos a todos los niveles, también en el ámbito de la manifestación, entre el principio femenino y masculino, por ejemplo. Lo que sorprende de este símbolo es que ha sido adoptado en multitud de culturas, espacios geográficos y de civilización, bajo las mismas premisas simbólicas que hemos descrito. Asimismo la antigüedad del símbolo es conocida, y fruto de ella contamos con numerosos ejemplos, como aquel de la esvástica, que ha sido asociada erróneamente a cierto movimiento político-ideológico del siglo XX cuando podemos remontarlo a tiempos prehistóricos. Ya hablemos de este tipo de cruz, de la cruz egipcia o de la cruz ansada, todos estos símbolos representan una imagen del mundo, bajo el sistema analógico que tanto destaca René Guénon en su obra, y que veríamos reflejado en la mencionada ley de correspondencias. De modo que la cruz contiene las antítesis universales de lo positivo y lo negativo, lo superior e inferior, la vida y la muerte entre otros contrarios. Según Evola la cruz representa la septuplicidad del espacio y el tiempo, como una forma que crea y destruye simultáneamente el libre movimiento. Por esta razón la cruz también está relacionada con la antítesis de la serpiente y el dragón Ouboros que expresa el dinamismo primordial y anárquico anterior a la creación del Cosmos. Por eso hay una relación de simbiosis profunda entre la cruz y la espada, que representan la lucha conjunta contra el principio de lo indiferenciado y del caos demónico que precede a lo Primordial. La idea de crucifixión, por su parte, también tiene un marcado simbolismo en relación al dolor y amargura que provoca la existencia, la agonía y frustración que produce la posibilidad y la imposibilidad, la construcción y la destrucción.

Para René Guénon, la cruz es la expresión del «hombre universal», de todos los estados manifestados y no manifestados del Ser, más allá de cualquier modalidad individual humana, sería la realización de todas las posibilidades contenidas en la Existencia, aquella idea que el autor recoge en su obra El hombre y su devenir según el Vedanta, que nos habla del principio que condiciona el Todo, el Absoluto, pero sin verse al mismo tiempo condicionado por susodicho objeto. Es la expresión perfecta del Ser, incondicionado y trascendente. Se trata de un arquetipo ideal que puede existir de forma concreta y con un efecto espiritualmente positivo. Y la forma de representar a este «hombre universal», que también podríamos llamar orgánico o integral, ha sido siempre mediante la cruz: la cruz comprende a su vez un simbolismo espacial con una parte vertical y otra horizontal que se entrecruzan en un punto. La parte horizontal comprende el desarrollo individual de un indefinido conjunto de posibilidades, sería lo que Guénon concibe como la Existencia Universal, con ciertas condiciones de manifestación, entre las cuales está aquella corporal, física y material no sería sino una más. Por su parte, el sentido vertical representa las jerarquías indefinidas de los estados múltiples del Ser que suponen innumerables posibilidades referidas a estos grados o mundos comprendidos en la síntesis del hombre universal. En la conjunción de ambas variables, y en su punto de intersección en particular, es donde tiene lugar la realización efectiva y total del Ser, lo que se conoce como la liberación (Moksha), y que nos remite, también en la doctrina islámica, a la idea de reintegración en una especie de estado edénico del estado humano que retorna a su centro original.

Dentro del simbolismo espacial, que es el más importante representado por la cruz, debemos considerar la existencia de seis direcciones en el espacio junto a un centro en lo que representa un septernario, en alusión a una cifra mítica del esoterismo cristiano como es el número 7. En el contexto de las tradiciones extremo-orientales este mismo simbolismo está relacionado con la doctrina oriental de las 7 regiones del espacio y la correspondencia con ciertos períodos cíclicos. Pero este simbolismo no solo se desarrolla en el contexto espacial, sino también en una dimensión temporal, se trata de la idea del centro del mundo en todos los sentidos, el centro espacio-temporal al mismo tiempo y que afecta a nuestro mundo, porque el orden suprasensible se encuentra por encima del tiempo y el espacio, no es afectado por éstos. Vemos ejemplos similares en distintas tradiciones religiosas y espirituales, tanto aquellas abrahámicas como las que no lo son.

Podríamos extendernos sobre otros elementos que concurren en la representación geométrica del símbolo y las connotaciones simbólicas derivadas de éste, a través de diversos motivos como aquellos relacionados con el árbol y la serpiente, común a muchas tradiciones y, en particular, a aquella cristiana a través del Génesis, aunque también a determinadas creencias gnósticas, islámicas o extremo orientales que también nos remiten a la infinidad de Estados de Manifestación. Las implicaciones son de una amplitud y vastedad tal que es imposible contenerlas en este artículo.

La cruz traicionada

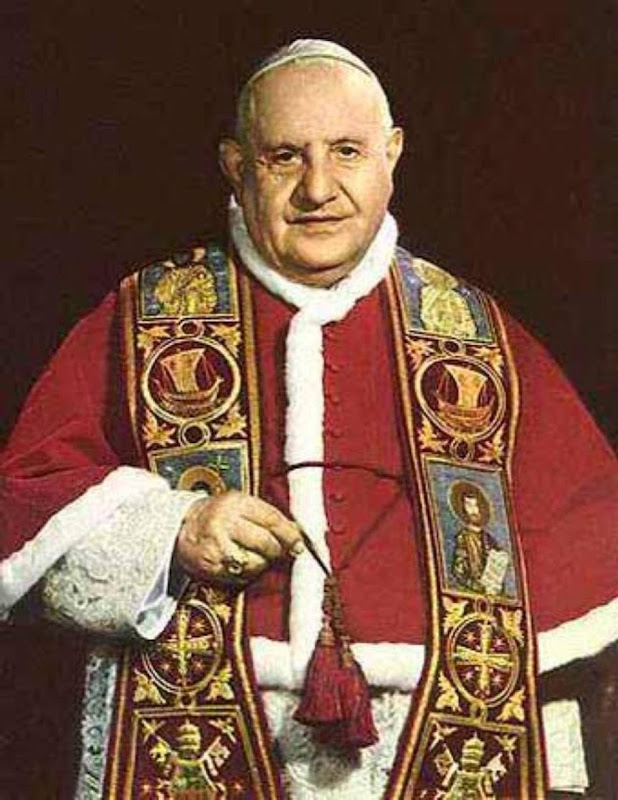

Retornando a la idea de inicio es evidente que existe una crisis espiritual en el mundo europeo occidental, y que si bien podemos identificarlo como un proceso lento pero continuo y absolutamente sistémico que abarca especialmente los dos últimos siglos y aquel en el que nos hallamos en estos momentos. No obstante, hay un hecho esencial que se produce entre finales de los años 50 y comienzos de los 60, y es todo el proceso cismático del Concilio Vaticano II (1962-1965) que tuvo como protagonista al sucesor de Pío XII, Juan XXIII, el cual emergió como el artífice de una nueva política vaticana apostando por el diálogo entre Este y Oeste, en este caso entre el orbe capitalista y aquel comunista, entre marxismo y cristianismo en unos tiempos convulsos, de enfrentamiento y «coexistencia» entre ambos bloques geopolíticos.

Imagen de una de las primeras sesiones del Concilio

Pese a que Juan XXIII murió durante la propia celebración del concilio, y a que había sido promotor del mismo, esta situación no alteró la orientación y el rumbo que la Iglesia Vaticana ya había emprendido. Bajo el gobierno de Juan XXIII, de orientaciones progresistas, se inició un proceso de desguace doctrinal y, podríamos decir que tradicional, de las bases de la Iglesia. Hay que destacar que el nuevo Papa, el antiguo cardenal Roncalli, patriarca de Venecia, cambió los usos y costumbres de una Iglesia que seguía una férrea ortodoxia, y a partir del inicio de su papado, proclamado en octubre de 1958, la Iglesia comenzó a abrirse a los mass media y a primar la exterioridad, y de hecho el propio Concilio fue un evento mediático cubierto en cada una de sus sesiones. A comienzos de 1959 el nuevo papa ya convocó un sínodo en Roma para reformar la diócesis y dar nuevas orientaciones, al tiempo que se convocaba un Concilio Ecuménico, y fue a partir de ese momento cuando se iniciaron los preparativos de lo que sería el Concilio Vaticano II, se empezaron a preparar Comisiones que, ya de entrada, mostraron unas actitudes «aperturistas», con multitud de propuestas de modernización teológica, eclesial y pastoral con la intención de acercar a la Iglesia a los nuevos cambios que el mundo experimentaba en la década de los años 60 a nivel social, la época de la contracultura, en la que muchos principios tradicionales que hasta entonces articulaban y daban sentido a la sociedad comienzan a verse erosionados seriamente, con cambios y transformaciones demoledores. El 11 de octubre quedaba inaugurada la primera sesión del Concilio Vaticano, y con éste una enorme expectación en todo el mundo. Según se sabe unos años antes se había dado un pacto entre el Vaticano y el Kremlin, en este caso con Kruschev, que ya desde tiempos de Pío XII había tratado de apaciguar el anticomunismo del papa y la curia vaticana, con unos contactos que se habían llevado en secreto con el cardenal de Génova, a espaldas del propio Pío XII que, como ya dijimos, era un declarado anticomunista. No fue hasta la muerte del antiguo secretario de Estado Vaticano, el cardenal Tardini, que era el hombre de confianza del predecesor de Juan XXIII, y que fue clave en la condena del comunismo en 1949 por parte del Vaticano cuando la situación comenzó a cambiar. En teoría hubo gestos de buena voluntad esperando que la Unión Soviética relajase su política represiva contra los católicos y miembros de la jerarquía eclesiástica en los países del Este, pero Kruschev no hizo ninguna concesión en ese sentido. En el concilio también se invitó a observadores de otras iglesias cristianas, y en este caso se logró que el Patriarca de Moscú, que no era más que un mero emisario del partido comunista al servicio del Kremlin, lo hiciera bajo la condición de que el comunismo no fuese objeto de condena en éste, y se llegó a este acuerdo en el llamado Pacto de Metz en 1962. Estos acuerdos fueron hechos públicos a través del boletín de información interna del Partido Comunista Francés en 1964, y no causaron un impacto demasiado grande, puesto que un porcentaje importante de los creyentes transigían con las ideas relacionadas con la izquierda. De modo que en las actas del concilio no hubo mención peyorativa alguna contra el comunismo ni condena explícita hacia éste, tal y como acordaron las partes en su momento. De esta forma asistimos a lo que era una claudicación, una más, de la Iglesia frente a la modernidad, en este caso frente a una de las grandes ideologías modernas, enemiga histórica del Cristianismo frente al cual había aplicado métodos de represión brutales en diversos contextos históricos a lo largo del siglo XX.

Juan XXIII

Durante el magisterio de Juan XXIII sus inclinaciones izquierdistas fueron manifiestas, y es evidente que la Iglesia trató de reorientarse en la misma dirección que los cambios que experimentaba la sociedad de la época. Así en las encíclicas de este papa se reflejaron esas nuevas tendencias, como aquella que nos remite a la democracia liberal de mercado, aquellas relacionadas con las teorías de Montesquieu y la separación de poderes, así como los mecanismos constitucionalistas y parlamentarios vinculados a éstos, siempre en clave liberal, o bien el mencionado diálogo entre cristianos y comunistas, aunque de manera implícita. Apenas dos meses después de la encíclica que se erigió como el testamento de su mandato, Pacem in terris, Juan XXIII terminaría muriendo. La aceptación del diálogo entre cristianos y marxistas aceptaba las tesis y formulaciones filosóficas, económico-sociales e intelectuales planteadas por éstos últimos, cuando el marxismo nunca renunció a la adscripción de su ateísmo. Más allá del contexto de la Guerra Fría, y de la reactivación de la internacional socialista a comienzos de los años 50, no debemos olvidar a la Escuela de Frankfurt y el marxismo cultural que hegemoniza la cultura, ciencias sociales e incluso las opiniones particulares hasta el día de hoy. El instituto nació en plena República de Weimar, fundada en 1923 por el millonario marxista Felix Weil y vinculado a la Universidad de Frankfurt, que incluso llegó a presidir el Ministerio de Educación durante el citado régimen. Los pensadores que formaron parte de esta escuela fueron marxistas de origen hebreo, y tuvieron entre sus filas a los principales pensadores del siglo XX que contribuyeron a grandes transformaciones a lo largo de la centuria. Tal es el caso de Theodor Adorno (1903-1969), Erich Fromm (1900-1980), Walter Benjamin (1892-1940), Herbert Marcuse (1898-1979) o Jürgen Habermas (1929) entre otros. La Escuela de Frankfurt se convirtió en el soporte ideológico y doctrinal de la internacional socialista desde comienzos de los años 50. Curiosamente una internacional creada bajo intereses, patrocinio y financiación liberales y con el de la propia Escuela de Frankfurt, y con un interés «reformista» y no revolucionario a modo de frente anticomunista.

Los miembros de la Escuela de Frankfurt en los años 20

Sin poder ahondar más en el asunto precedente, por la magnitud de su calado, sí podemos concluir en que es a partir del Concilio Vaticano II cuando una Iglesia ya decadente, bajo su símbolo sagrado y universal, como es la cruz, termina claudicando definitivamente ante la modernidad y si ya con anterioridad se había plegado a la democracia liberal de libre mercado y al capitalismo neoliberal que ignora al hombre en su verdadera dimensión humana, en aquella consustancial a su naturaleza, en su esencia moral, ética e histórica, en conformidad con las tradiciones y arraigo a él asociadas, el comunismo, con sus derivaciones político-ideológicas y de ingeniería social vinculadas al marxismo cultural, y que padecemos en nuestros días, suponía una caída más en una larga cadena hacia el abismo. No en vano, la claudicación ante el liberalismo y el comunismo está en las palabras del propio papa Juan XXIII, que exhortó a los padres conciliares, en un acto de total hipocresía, a mantener la vigencia de los Concilios de Trento y aquel del Vaticano I, al mismo tiempo que reclamaba «un salto adelante» en el Concilio Vaticano II para adaptar las verdades permanentes al mundo moderno, y que frente a la reprobación y el anatema se hablase de misericordia y comprensión. También es obvio que los propios Padres conciliares mostraron una notable división y se polarizaron entre posturas más conservadoras o tradicionales (las que marcarían una mínima ortodoxia de la doctrina) y otras progresistas o liberales. Fue precisamente esta última facción la que impuso una serie de cambios fundamentales en la liturgia católica, como eliminar el latín de las misas y otros elementos solemnes de la misma, con la intención de «acercarse al pueblo». El propio Juan XXIII ya se pronunció en esa misma dirección cuando dijo que «la vida cristiana no es una colección de costumbres antiguas». Como señalamos anteriormente, en pleno concilio sucedió la muerte de Juan XXIII, que fue sucedido por el arzobispo cardenal de Milán, Giovanni Battista Montini, bajo el nombre de Pablo VI. De éste último cabe destacar que durante su juventud estuvo asociado políticamente a la Federación de Universitarios Católicos italianos (FUCI), que eran una organización democristiana y que durante los años del fascismo conoció a Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano y famoso por su famosa tesis que apostaba por una renovación de las bases ideológicas y doctrinales del marxismo, otorgando una mayor importancia a la esfera cultural, dentro del marco superestructural, para conquistar la esfera política, tesis que el propio marxismo cultural y la Escuela de Frankfurt terminaron por asumir. El futuro papa Pablo VI desarrollaría un fuerte antifascismo y mostraría resistencia frente al fascismo en sus intentos de absorber a las asociaciones católicas y juveniles italianas. Después de la guerra colaboró en la reconstrucción de una democracia cristiana italiana de centro y se mostró, durante la conflagración, muy pro-americano. Conviene recordar, como lo haría Francisco Elías de Tejada, autor tradicionalista español, la incompatibilidad entre la democracia liberal y el Cristianismo entendido en la plenitud de su acepción tradicional y antimoderna, donde el término «democratacristiano» reúne dos términos antitéticos, con una democracia liberal que es sinónimo de individualismo, materialismo, ruina de la familia, de cualquier principio espiritual y ateísmo, junto con otros elementos que redundan en una concepción inorgánica de la Comunidad y que son contrarios a ese Cristianismo, entendido en el sentido inmediatamente señalado con anterioridad, tal y como lo entendía Guénon en su momento, en su vertiente católica, y deberíamos añadir en su ortodoxia, como la depositaria de la Tradición Occidental. Por otro lado hay una incongruencia, según Elías de Tejada, en el sentido de equiparar el magisterio de Cristo con la voluntad finita de un constructo humano, artificial y al servicio de intereses espurios, como es la democracia liberal, y en este caso podríamos hablar incluso de la utilización del Cristianismo al servicio de intereses políticos y a la manipulación de las masas. De modo que hay una profunda antítesis entre ambas. Precedentemente, durante el papado de Pío IX (1792-1878), éste ya se había enfrentado al liberalismo radical frente al movimiento de unidad italiana junto a las logias masónicas que fueron artífices de susodicha unificación. Este papa fue el artífice del Concilio Vaticano I y que en su encíclica Syllabus condenó el liberalismo y mantuvo posiciones contrarias al mundo moderno hasta su muerte, afirmando la misión universal y espiritual de la Iglesia frente a los avances del mundo moderno.

Tras el nombramiento de Pablo VI como Papa, prosiguieron las sesiones del Concilio, y el nuevo Papa lo hizo con el apoyo de la Alianza del Rin, integrada por la facción progresista presente en susodichas sesiones, y no se dieron cambios significativos respecto al anterior papado en la dirección del Concilio. El comunismo siguió sin ser objeto de condena y se continuó en la misma dirección claudicante y de sometimiento al mundo moderno. Finalmente Pablo VI terminó por autorizar una vía diplomática con los regímenes comunistas y la normalización de relaciones. No obstante, y al margen del comunismo y el liberalismo, la propia Iglesia Vaticana acabaría viéndose todavía más pervertida por la masonería, cuya expansión e infiltración en toda institución y organización corrió en paralelo con las revoluciones liberales y que, incluso, podríamos remontar a los siglos de la Edad Moderna con la reforma protestante de Lutero. La masonería ha tenido una gran capacidad de adaptación a las coyunturas de cada época, y si consultamos las llamadas «Constituciones de Anderson», que vienen a ser una suerte de reglamentación de conducta exigida a todo masón, desde los grados más inferiores, «rehúye» el ateísmo y establece que el masón no podrá ser un «estúpido ateo» y se exige la profesión del «común de las creencias», bajo la idea del Gran Arquitecto del Universo, que nada tiene que ver con el Dios cristiano de la Revelación. Se trata de sembrar la idea de relativismo moral, tan en boga en nuestros días, que viene siendo apoyada por instancias internacionales como la ONU o la UNESCO, en lo que es un ataque directo a las creencias religiosas y/o espirituales y a cualquier tipo de idea tradicional que implique, como es lógico, enraizamiento. Estas ideas, profundamente venenosas y destructivas, siguen presentándose bajo un falso e hipócrita halo de tolerancia y derecho-humanismo, y al tiempo que reivindican la destrucción de todo resquicio de religiosidad o tradicionalidad, promueven y financian activamente políticas abortistas o revisten a la propia masonería, que cada vez se oculta menos, de una suerte de «conquistas democráticas». En nuestro artículo sobre Jodorowsky y los magos negros del Nuevo Orden Mundial ya destacamos esa idea de sincretismo y creación de una neorreligión/pseudorreligión al servicio del mundialismo, en lo que, sin duda, eran un producto directo de la voluntad de las logias y sus ocultos designios de manipulación e ingeniería social.

Pablo VI

Del mismo modo que el poder político, y las modernas democracias liberales están sometidas a la masonería, todos los miembros de los partidos políticos e instituciones de poder son masones. La propia Iglesia, pese a las reiteradas condenas por distintos papas a lo largo del siglo XIX, también está penetrada por la masonería, y con mayor motivo lo están las organizaciones transnacionales, que bajo la pretendida función de arbitrio mundial, como la ONU y toda la red de ONG’s globales asociadas a ésta, y a pretendidas labores humanitarias y por el «mantenimiento de la paz mundial» bajo la ideología de los denominados «derechos humanos», tiene la misma idea de creación de un «hombre nuevo» bajo las premisas del globalismo imperante, sin raíces, sin creencias espirituales ni religiosas con un arraigo y una tradición propias, diferenciadas y concretas. Y, de hecho, la propia Carta fundacional de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el derecho-humanismo como fuente de toda dignidad del hombre, dentro de un contexto de laicismo absoluto.

Dando un salto en la historia contemporánea hasta el papado del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, conviene recordar las palabras del ex-pontífice, extrañamente «abdicado» de su función hace unos años, que decía que el Nuevo Orden Mundial tenía necesidad de destruir el Cristianismo, de despojarlo de sus dogmas, de su fe en Cristo y de la misión universal representada por la Iglesia, desarrollada desde hace más de dos milenios, para sustituirla por una mera organización de ayuda, solidaridad y beneficencia, y que al despojarla de su esencia verdadera quedaría reducida a una especie de ONG más, sin proponer ningún tipo de doctrina concreta, consagrada al hombre inorgánico y a las mismas concepciones mecanicistas defendidas por la masonería. De ahí podría derivarse perfectamente ese intento de imponer una suerte de pseudorreligión panteísta y globalizada, sin dogmas, y bajo un conjunto de ideas absurdas, desconsagradas y sin raigambre alguna. De ahí que el anuncio de que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, haya sido invitado a la reunión de uno de los clubes globalistas más conocidos, como es el Club Bilderberg, no es sino una consecuencia lógica de un proceso de degeneración, infiltración y destrucción en su momento culminante.

Masones con los atributos clásicos de la logia

Es por estas razones y muchas otras por las que no nos deben extrañar las derivas heterodoxas de la propia curia Vaticana desde el Concilio Vaticano II y esa voluntad deliberada de desconsagrar el papel trascendente de la Iglesia, su misión universal, y la reducción de ésta a un papel testimonial en el mundo moderno. Tampoco es demasiado extraño que asistamos impasibles a la destrucción de nuestro patrimonio religioso y monumental, aquel que nos remite al Cristianismo, que nos guste o no está en los propios orígenes de nuestra civilización, y vemos Iglesias demolidas en Francia, cruces derribadas en España o el ataque y ridiculización sistemática de cualquier credo religioso o espiritual con raíces profundas en nuestras tierras, que obedecen a ese ataque de naturaleza demoníaca que bajo esa implacable voluntad «deconstructivista» pretende despojar al hombre de su propia dignidad y humanidad, obligándolo a renegar de lo que es, un producto de la historia y la Trascendencia, en equilibrio entre lo Trascendente e inmanente y que en virtud de una paradójica debilidad precisa de una guía para no romper el vínculo que lo une a lo Divino, y con éste a la propia Tradición.