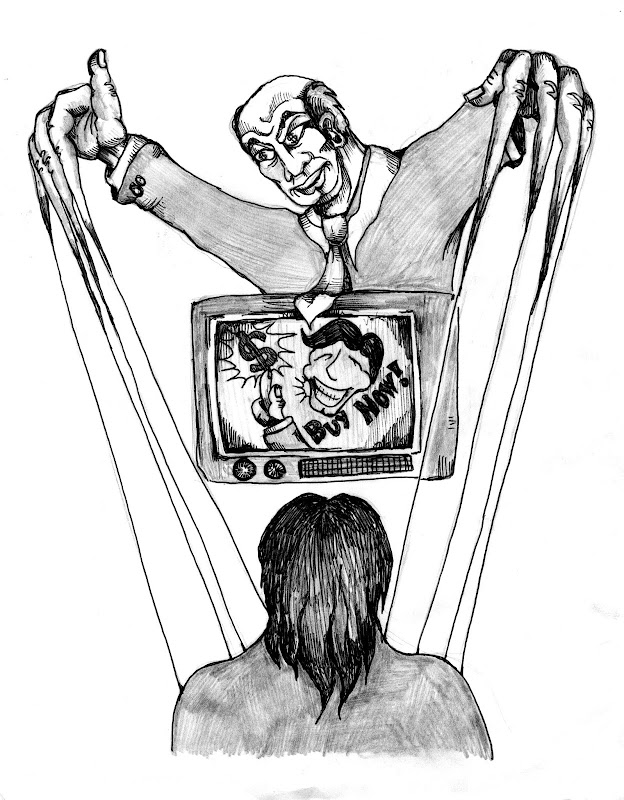

Vamos a comenzar este escrito haciendo una afirmación radical, y ésta es, sencillamente, que vivimos en una sociedad enferma, bajo el influjo de perversas influencias a muchos niveles, desde aquellas de mayor envergadura, desarrolladas a través de complejos programas de ingeniería social que encuentran su vehículo de difusión a través de los mass media, de la publicidad etc hasta hábitos de conducta y pensamiento inconscientemente asimilados, así como también estamos sometidos a la ingesta masiva de psicofármacos, que a modo de sucedáneo de felicidad inhibe las veleidades nihilistas que se manifiestan en millones de personas ante los oscuros designios que se dibujan en el horizonte. Y es que podemos hablar de psicopatía colectiva, de una enfermedad social, moral y, especialmente, espiritual que atenaza al mundo actual, y que actúa desde la parálisis absoluta de la voluntad, del discernimiento y el conocimiento de la realidad en todas sus dimensiones.

La idea de «sociedad enferma» o «malestar de la cultura», como señalaba Freud en su conocido ensayo, es algo que recorre la cultura moderna desde el siglo XIX. El estado de agotamiento, de superación de antiguos paradigmas que no conlleva la asunción de otros nuevos, más fuertes, sino un estado de mayor degeneración, ha sido una constante que la cultura, la literatura y el pensamiento europeo de los últimos siglos ha denunciado permanentemente. De hecho, autores de renombre, como Oswald Spengler o Johan Huizinga, describieron en su momento una concepción orgánica de la historia, planteando una teoría interpretativa cíclica del devenir histórico frente a la concepción lineal-progresista que instauró el positivismo decimonónico. Destaca el primero, Oswald Spengler, y su obra, La decadencia de Occidente, que junto a esta teoría tradicional de la historia, se revela contra el eurocentrismo y la construcción de esa idea de superioridad fundada en la modernidad por cuestiones puramente materiales. Paralelamente, y dentro del estudio de la historia, de los hechos y fenómenos profundos que la configuran, Spengler llegó a la conclusión que son las altas culturas las que mueven el ritmo de la historia y las que dan sentido a la misma. Y, en efecto, toda cultura atraviesa un proceso orgánico de desarrollo, desde el nacimiento, una época de apogeo y la muerte y desaparición final. En nuestro caso, en el presente, está muy claro que nos encontramos en esa fase crepuscular que precede a la caída y la muerte.

Oswald Spengler (1880-1936)

Volviendo a la dimensión de los individuos, el estado anímico y existencial de la humanidad presente no es más que el producto de la época, de un determinado contexto cultural, social y político absolutamente degradado en los aspectos más esenciales. Y es que es un hecho que la concepción antropológica desarrollada en los últimos tiempos, y que ha precedido a la Posmodernidad actual, se ha dedicado a deconstruir los vínculos profundos, de naturaleza biológica, psíquica y espiritual que habían configurado la doble naturaleza humana, aquella desarrollada ya en tiempos de los griegos, el Antropos del que nos habla Aristóteles, de la doble naturaleza cuerpo-alma y otros tantos conceptos emanados de la cultura clásica y que han vertebrado la concepción de la naturaleza humana desde hace milenios.

No obstante, las personas, teniendo esa naturaleza que nos es inherente en nuestra condición humana, esa vertiente biológico-psíquico-espiritual, cuya regulación y equilibrio dependen directamente de la satisfacción de determinados factores, dentro del ámbito de lo más inmediato en el terreno de lo biológico, de elementos emocionales en lo psíquico o de necesidades de orden trascendente en lo espiritual, también somos sensibles al devenir de los acontecimientos sociales. De este modo nuestro desarrollo personal, como individuos, está determinado por elementos inherentes a esa naturaleza a la que nos venimos refiriendo, y que están profundamente arraigados, que forman parte de nuestro Ser, y de los elementos que conforman el contexto socio-cultural en el que vivimos. Nadie puede sustraerse de esta realidad, que es a la que han estado sujetas innumerables generaciones desde los orígenes de la humanidad.

Como ya hemos referido a lo largo de nuestros escritos, y en lo que es una constante en nuestra línea editorial, la pérdida del vínculo con lo trascendente y sus manifestaciones sagradas es el hecho fundamental, consustancial al propio desarrollo de la modernidad, que durante los últimos tiempos se ha agudizado. El hecho de lo espiritual es objeto de permanente ridiculización en sus aspectos más solemnes, cuando no es reducido a mera superchería y charlatanería en manos de pretendidos «esotéricos» que no son sino auténticas parodias pseudoespirituales. La «muerte de Dios» nietzscheana es un hecho perfectamente constatable en nuestros tiempos, y que en la época del pensador alemán estaba muy lejos de completar la deriva luciferina que ha caracterizado al advenimiento de la modernidad desde 1789. De hecho, mantenerse como un Ser Espiritual, o profesar un credo particular en estos tiempos es una cuestión harto complicada. Como hemos dicho, el hombre es, de algún modo, y parafraseando a Ortega y Gasset, víctima de sus circunstancias, de la época que le ha tocado vivir, y en un contexto desconsagrado, donde ningún culto verdadero y de gran calado espiritual se mantiene en pie, es muy complicado vivir la trascendencia en toda su dimensión. Como vimos en el escrito sobre Jodorowsky y el New Age, la propia naturaleza individual de estos sucedáneos de «espiritualidad» reducen la Trascendencia a lo íntimo y personal, vulgarizan el mensaje sagrado al convertirlo en una forma de «sentirme mejor», y sirven más a un propósito psicológico y terapéutico que realmente espiritual.

De modo que el hombre posmoderno se ve condenado a vivir en una permanente horizontalidad, abocado a un continuo devenir, a la actividad frenética, a labrarse un estatus social con sus propios estándares y a otro tipo de aspiraciones de carácter puramente hedonista. Esta misma horizontalidad se traduce en un esquema temporal de idéntica naturaleza, de modo que el pasado es deliberadamente olvidado, despreciado y devaluado. Ninguna etapa pretérita tiene importancia o cuenta en el desarrollo colectivo o individual, sino que aparece ante las conciencias de la humanidad actual como etapas superadas, rémoras o tiempos de oscuridad. Pero del mismo modo que el pasado se ve devaluado, el futuro es una dimensión que permanece igualmente incomprendida, y que no figura en el horizonte, y de ahí que en muchas ocasiones, y utilizado casi como una coletilla, se diga aquello de «hay que aprovechar el presente», «hay que vivir cada instante intensamente» y otras tantas sentencias y frases recurrentes de la misma índole. De esta manera se vive de forma fragmentaria, sin pasado ni futuro, y nuestras experiencias son absolutamente inorgánicas, atrapadas en la fugacidad del instante, totalmente atomizadas y sin una continuidad que pueda dotar de un sentido a nuestras vidas.

Otro de los aspectos notables de esta época ha sido el menosprecio por la inteligencia y la creatividad, algo que solamente puede surgir de personalidades fuertes, atemperadas y verdaderamente libres. Las capacidades cognitivas del hombre posmoderno se han visto permanentemente limitadas por el influjo de las nuevas formas de cultura y de interpretar o reflexionar sobre la realidad. En una sociedad como la actual, en la que se busca la inmediatez, la reflexión y el pensamiento complejo se han visto exonerados de toda autoridad en el contexto social. Aquello que es capaz de impactar, de remover conciencias e incluso de generar corrientes de opinión o un clima social de simpatía o animadversión hacia cualquier idea, está movido por la imagen, por e eslogan o las proclamas irreflexivas. Son los efectos perniciosos de una sociedad educada en los contenidos audiovisuales, en los que el poder visual nubla cualquier juicio crítico, del aislamiento que procura la tecnología con dispositivos electrónicos y la banalización y relativización general de las ideas o el pensamiento complejo. Este tipo de enfoque de la realidad, marcado por la simplificación o las técnicas de comunicación directa, sin andarse por las ramas, conduce, irrevocablemente, a la atrofia de nuestras capacidades cognitivas, a convertirnos en una suerte de «androides biológicos» previamente programados, con una limitada capacidad para juzgar la realidad e interpretarla críticamente. Todo este conglomerado de factores es lo que determina la infantilización de la sociedad, que trata de aislarse de la realidad mediante la construcción de otra realidad paralela, la que nos ofrecen a través de la publicidad, del cine o cualquier forma de ocio o entretenimiento. Por ejemplo, es muy común ver a personas de una edad madura obsesionadas con los videojuegos que viven esa realidad paralela y virtual habiendo extendido su infancia/adolescencia más allá de los límites razonables. Esta situación que nos proporciona el ejemplo sería impensable hace 40 o 50 años, y no ya solamente porque hablamos de una sociedad tecnológicamente menos avanzada, sino porque la mentalidad, el carácter y aspiraciones de aquellas generaciones eran diametralmente opuestas a las actuales.

Y fruto de esta sobreexposición a las nuevas tecnologías, a las agresivas técnicas de manipulación de la publicidad, a la asunción de una moral consumista, hedonista y aberrantemente individualista, tenemos una cultura que es el reflejo de las imposiciones de la modernidad. Así, finalmente, el hombre de la modernidad/posmodernidad está sometido a una permanente sobreexcitación de los sentidos, que son bombardeados por placeres banales e inmediatos que no colman el deseo, sino que provocan una adicción y agitan febrilmente la conciencia de esos hombres, son empujados hacia lo morboso. Es lo que tiene vivir en la desmesura, la falta de equilibrio y armonía interior a la que nos venimos refiriendo como eje central de una existencia plena y verdadera.

De este modo, y ante los atributos descritos hasta el momento, no nos puede extrañar que la asunción de principios firmes, radicales e inflexibles puedan resultar tan reprobables e indeseados para este tipo de sociedad. Todo aquello que pueda entrañar fortaleza y seguridad de sí mismo, y que además no se avenga a esa suerte de relativismo moral que parece impregnarlo todo, es percibido como pernicioso y perjudicial en todos los aspectos, y para designar a ese tipo de fuerzas o principios hay toda una suerte de conceptos derivados de la neolengua por todos conocidos. ¿Y qué delatan este tipo de actitudes? Pues la ausencia total de voluntad, de potencia y de afirmación de la propia personalidad. El hombre está necesitado de certezas, de que su vida se sustente sobre un andamiaje de seguridades que le hagan caminar con firmeza a lo largo de su existencia, y cuando no puede cimentar su vida sobre estos principios éste vaga a la deriva, sin equilibrio ni armonía interior. Y es que los primeros en exigir esos principios de radicalidad, autoridad o disciplina debemos ser nosotros mismos, y como decía el Zaratustra nietzscheano, deben ser «una ley suspendida sobre nuestras cabezas».

El relativismo moral viene a ser otro de los grandes males de esta sociedad posmoderna, equiparando las opiniones de todo el mundo sin tener en cuenta la formación y trayectoria de cada persona. Todo el mundo puede opinar e interpelar ante cualquier idea o situación y sus juicios de valor estarán a la misma altura que aquella del experto o erudito en la materia, e incluso éste último puede quedar en entredicho si sus afirmaciones al respecto no comulgan con la línea de pensamiento dominante. Al mismo tiempo que la autoridad y el conocimiento son desplazados por el criterio vulgar de la masa, asistimos a un proceso de deshumanización paralelo, que encuentra su expresión a través de la promoción del vicio, de las conductas desviadas o de la violencia, se banaliza y trivializan comportamientos autodestructivos y principios ético-morales. Los propios contenidos televisivos son un buen ejemplo de la extensión de este tipo de actitudes, y de ahí la indiferencia y/o morbo que suscitan ciertas situaciones como, por ejemplo, que alguien pueda estar muriéndose en plena calle, rodeado de gente, y no reciba ningún tipo de ayuda. En este sentido podríamos destacar también la hipocresía y falsedad de las imposiciones de lo políticamente correcto, que implica una suerte de autocensura que mata la espontaneidad y nos obliga a comulgar con el discurso dominante por pernicioso que éste sea. Fruto de esa autocensura tenemos la neolengua, de la que ya hablamos en su momento, y que supone que hay ciertos términos que deben ser vaciados de significado, reformulados o sustituidos por otros en función de las sensibilidades de determinados grupos.

Atendiendo a todo lo anterior, ¿cómo no vamos a hablar de sociedad enferma o patologizada? Es la consecuencia lógica de los atributos que caracterizan a nuestra sociedad. Y en la misma medida el uso desproporcionado de psicofármacos o medicamentos en general para aliviar cualquier dolencia se ha convertido en algo muy común. Medicarse y/o automedicarse se ha convertido en una constante, ante cualquier síntoma de enfermedad, por insignificante que sea, huyendo del dolor en cualquier circunstancia y alimentando esa idea de una vida sin dolor, donde la realidad más cruenta de la existencia, como la idea de la muerte, se ha desterrado de los límites de nuestra realidad. La solución a cualquier problema parece estar en la pastilla mágica, sin que haya terapia o solución alternativa. El medicamento prefigura las peores distopías que la propia literatura futurista haya imaginado, aquellas del transhumanismo de Huxley, y también nos lleva a cuestionar fundamentos básicos de la libertad humana. Teniendo en cuenta el uso de métodos de control social cada vez más sofisticados, que implican un gran conocimiento de la psicología humana, de la lógica conductual que se deriva de ésta ante determinadas situaciones, aquellos que nos gobiernan desde la sombra tienen marcado muy claramente el camino que nos lleva al matadero.

La única alternativa viable ante las circunstancias actuales la podemos encontrar en la Tradición, en la forja de un centro, como nos decía Frithjof Schuon, en mantener la posiciones interiores de las que nos hablaba Julius Evola en su famoso opúsculo Orientaciones, mantener cierto espíritu de élite sin dejarse contaminar por los cambios vertiginosos que se suceden a nuestro alrededor. Por desgracia, y sin querer lanzar un mensaje pesimista, las soluciones individuales no son suficientes, y retirarse a posiciones interiores tampoco, hay que contraatacar, hay que cabalgar el tigre, fijar su montura y tomar el Destino en nuestras manos.