La toma de la Bastilla

Se considera como «mundo contemporáneo» aquel que toma como punto de partida los simbólicos acontecimientos que marcan el inicio de la revolución francesa, especialmente con la toma de la Bastilla, antigua prisión que los revolucionarios acabarían asociando a las injusticias y opresiones del Antiguo Régimen. Esta es la fecha clave que el mundo occidental considera como la fecha de arranque de la era actual. Nos guste o no —aunque más bien nos desagrada en gran medida— la Revolución Francesa fue la culminación de un proceso de maduración intelectual que atravesó por completo el siglo XVIII, y que venía precedido de una revolución científica y metodológica en el siglo precedente. Descartes o Newton fueron los guías de esa revolución en el siglo XVII, como lo pudieron ser Montesquieu o Voltaire en la que se sucedería en la siguiente centuria. La Ilustración se puede considerar la gran matriz ideológica del pensamiento contemporáneo, tanto en el buen sentido como en el malo. Si bien la Ilustración y todos los procesos históricos e intelectuales sucedidos tras la revolución francesa dieron lugar a la configuración de los estados nacionales, a la implantación de regímenes demoburgueses y las distintas fórmulas jurídicas, intelectuales y filosóficas que acompañaron a la institucionalización de los mismos, también nacieron otros movimientos de contestación que también tuvieron sus respectivos desarrollos ulteriores en varios sentidos.

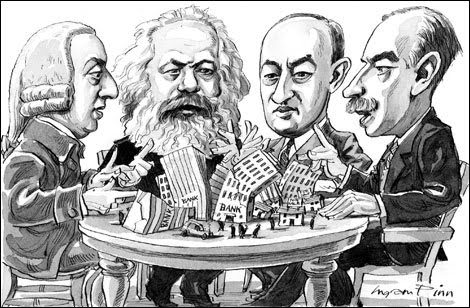

Adam Smith, Karl Marx, Joseph Schumpeter y John Keynes

El idealismo hegeliano y sus herramientas intelectuales sirvieron tanto para justificar a los nuevos estados nacionales que surgieron en el siglo XIX —véase el caso de Alemania especialmente— o bien para pertrechar las nuevas teorías del llamado socialismo científico de Marx y Engels. En ambos casos, tanto en el liberalismo como el marxismo las fuentes fueron las mismas; tanto el propio Marx como los grandes referentes del pensamiento liberal y progresista como Stuart Mill o Bentham, mantenían en común una misma matriz ideológica en la que se habían formado y madurado reflexiones intelectuales de distinto signo. No en vano Karl Marx era lector de los economistas y teóricos del liberalismo clásico, y asimismo deudor, en el plano intelectual, de los filósofos de la Ilustración, aunque también criticase duramente a sus autores. Ningún movimiento intelectual, político e ideológico se pudo sustraer a esa gran matriz del pensamiento moderno que fue la Ilustración. Es más, incluso cuando hubo que rechazarlo y rebelarse contra las ideas de la modernidad —aquellas emanadas del pensamiento ilustrado— las ideas contrarias a este fenómeno tuvieron que revestirse de elementos reactivos y reaccionarios, siempre en íntima relación con el mencionado fenómeno. Es el caso de Joseph De Maistre, quizás el más paradigmático entre todos los pensadores críticos y pioneros de la antimodernidad, quien habiendo sido testigo de los acontecimientos revolucionarios de 1789 comienza a elaborar todo el discurso trascendentalista, monárquico y católico integrista que marcaría las directrices básicas de su pensamiento. En esa misma medida, y desde la defensa de la Tradición del Antiguo Régimen, su sistema estamental y los posicionamientos del integrismo católico defenderían las mismas ideas autores españoles como Donoso Cortés o Jaime Balmes, ambos pertenecientes, como De Maistre, a la contrarrevolución antiliberal.

La Ilustración y las revoluciones liberales abren un periodo en el que el sujeto objetivo y trascendente de la Tradición, el auténtico baluarte existencial de las generaciones precedentes, acaba recibiendo el golpe de gracia, ya definitivo, aunque éste se había ido gestando a lo largo del devenir de los siglos a través de sucesivas caídas y descensos desde la idea sagrada y primordial de la monarquía sacra en los albores de la civilización, hasta alcanzar la era de las revoluciones políticas e ideológicas que serían la antesala del llamado «proyecto ilustrado», en el que tenemos a la razón o pensamiento humano autónomo como el sujeto subjetivo y material de una modernidad atrapada en sus contradicciones, en aquellas de la dialéctica, sujeto a las corrientes del devenir, en la que no caben pensamientos o ideas fijos o que se cimienten sobre un horizonte que vaya más allá de esa razón humana, convertida en omnipotente cuando no es sino limitada y contradictoria.

Esa razón humana liberada a su suerte es la que ha generado los dos siglos de las ideologías que nos preceden, a lo largo de los cuales el hombre ha experimentado los hechos y consecuencias de sus «libres» pensamientos, de sus reflexiones mutiladas sobre la existencia, a lo largo de los cuales se han producido las más monstruosas formas de crueldad y sufrimiento humanos, de hipocresía, vanidad y consagración hacia la única verdad y dogma que esta modernidad desalmada conoce: el poder de la materia en su máxima expresión, aquella del vil metal, que merced al pragmatismo y la mentalidad utilitarista ha recubierto la realidad con su revestimiento de mentiras y formas artificiosas.

Los mandamientos de Marx

La Ilustración es, en efecto, la gran matriz del pensamiento moderno, es ese paraguas intelectual bajo el cual han encontrado cobijo las más variadas formas de expresión y movimientos ideológicos, desde el propio liberalismo, que se sirve de éste para catapultar toda su obra política e ideológica para construir su modelo de civilización, hasta su pretendida antítesis, un marxismo que nace de las propias contradicciones del sistema liberal, amparado en las mismas falsarias interpretaciones materialistas de la historia, practicando un reduccionismo a una pretendida dialéctica de clases en la que se reduce todo a una pugna por el control de los «medios de producción», y prescindiendo por completo de cualquier forma de espiritualidad o trascendencia, que es despreciada como «opio del pueblo».

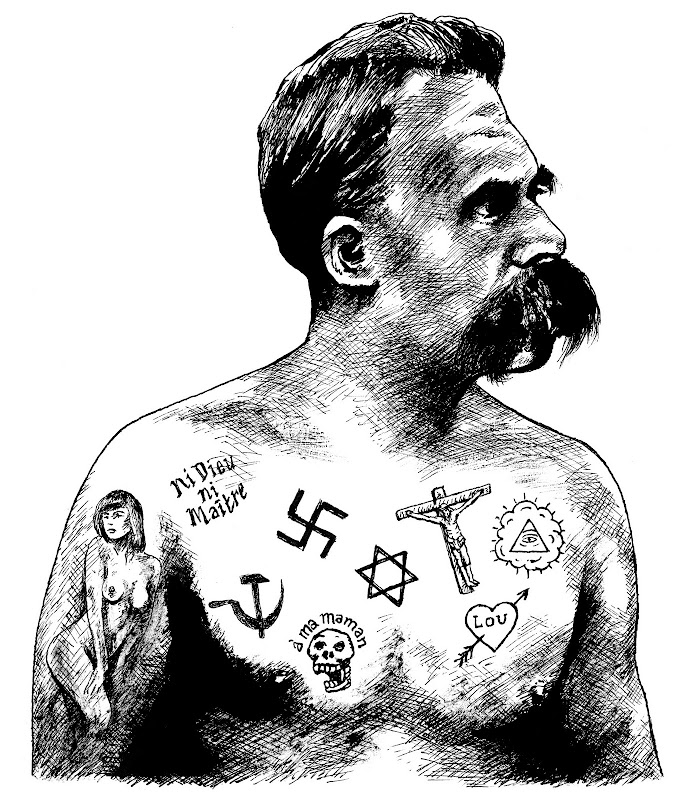

Nietzche y sus múltiples intérpretes

En todo este atolladero que supone la modernidad —y más durante el siglo XIX, en el que la naciente sociedad burguesa, armada con su razón y su moral— como diría Ernst Jünger, también hubieron reacciones desde una perspectiva mucho más clara y contundente que aquellas expresadas por el marxismo o el anarquismo, y fueron aquellas que emanaron de Friedrich Nietzsche, padre espiritual de la generación que le sucedió y víctima de sus intérpretes en lo posterior. Sin embargo comenzó a prefigurar elementos de gran interés que proporcionaron argumentos y herramientas a aquellos que le sucedieron. El lenguaje, como arma de la modernidad, y su importancia para construir una imagen del mundo, la genealogía de las palabras, su sentido etimológico más íntimo, y la categorización moral del lenguaje, la voluntad de poder, de potencia y de superación ontológica del hombre, del hombre caído y liberado a sus impulsos en un mundo en el que «Dios ha muerto». Es el diagnóstico certero de un mundo en ruinas, hastiado de sí mismo, hundido en el menoscabo del materialismo y un gregarismo anulador de voluntades y personalidad. Aunque sus interpretaciones discurriesen por los límites de un naturalismo y vitalismo exacerbado, fueron la reacción más notoria de la centuria decimonónica. Un revulsivo, un principio contra la decadencia, que halló en la autotrascendencia un antídoto, positivo aunque no del todo eficaz, contra la modernidad ilustrada.

Sin embargo, el hecho de que la Ilustración haya jugado un papel tan decisivo en el contexto de la modernidad —incluso para aquellas ideologías o formas de pensamiento que se han propuesto a sí mismas como antítesis— no quiere decir que la modernidad no haya engendrado formas de pensamiento anti-modernas totalmente autónomas y con un cuerpo y una doctrina que extrae su fuente de Verdad de formas de pensamiento y de Ser no ya pre-modernas, sino que incluso nos remiten a formas tradicionales que se encuentran ocultas o parcialmente destruidas en sus formas externas, y que nos remiten a arquetipos y modelos totalmente desconocidos en tiempos históricos.

La historia humana no es, al fin al cabo, más que una parte ínfima del tiempo cósmico, una mínima porción dentro del gran espectro temporal, que más allá de su extensión numérica, nos habla más por sus cualidades internas y el sentido de totalidad inabarcable que representa en sus atributos más significativos. La doctrina evolucionista o las teorías bíblicas no tienen incidencia alguna en ese gran tiempo cósmico, que comprende un periodo material y numéricamente incuantificable y cuyo valor fundamental reside más en el ritmo y la cualidad intrínseca de su realidad cíclica. La complejidad del marco espacio-temporal donde nos movemos o las distintas formas, modelos y arquetipos que integran el saber y la existencia entendida en términos de Tradición Perenne, la máxima expresión del pensamiento no moderno, comprende una realidad infinitamente más compleja, rica y variada que esa pequeña porción de egoísmo prometeico del hombre moderno que amparándose en una ilusoria superioridad del raciocinio exclusivamente humano se ha negado todas las potencialidades ontológicas que residen en el hombre, y cuyo valor, expresión y potencia máxima se reflejan en el marco de un horizonte trascendente, donde pensamiento y acción estén regulados y cobijados bajo la experiencia de lo suprasensible, no en una dimensión de lo irracional o lo caótico, como muchas veces han expresado formas de evasionismo romántico o de rebeldía anti-moderna, más movidos por una existencia disoluta y degradada que por una voluntad verdadera y afirmativa de preservar el principio de Personalidad y trascender la realidad de los tiempos presentes.

La Tradición proyecta al hombre más allá de lo sensible.